程序在计算机中的运行是一个涉及硬件、操作系统和软件协同工作的复杂过程。我们可以将其分解为几个关键阶段来理解:

1. 程序的诞生:从源代码到可执行文件

- 编写代码:程序员使用高级编程语言(如C、Python、Java)编写源代码。

- 翻译成机器语言:如上一节所述,源代码需要通过编译器(生成可执行文件)或解释器/虚拟机(生成字节码或直接解释)转换成计算机能够理解的指令。最终,这些指令会以机器码(二进制形式)存储在可执行文件或内存中。

2. 程序的加载:从磁盘到内存

- 用户启动:当你双击一个程序图标或在命令行输入程序名时,操作系统(OS)开始介入。

- 创建进程:操作系统为这个程序创建一个进程 (Process)。进程是程序运行的一个实例,操作系统会为它分配一个唯一的进程ID(PID)。

- 分配内存空间:操作系统为新进程在物理内存(RAM)中分配一块独立的、受保护的地址空间。这块空间通常包含几个关键区域:

- 代码段 (Text Segment):存放程序的机器指令(即编译后的代码)。

- 数据段 (Data Segment):存放程序中已初始化的全局变量和静态变量。

- BSS段 (Block Started by Symbol):存放未初始化的全局变量和静态变量,程序启动时通常被清零。

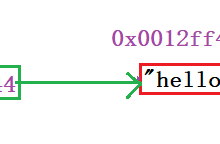

- 堆 (Heap):用于程序运行时动态分配内存(如C语言的malloc,C++的new)。堆的大小可以动态增长和缩小。

- 栈 (Stack):用于函数调用时存储局部变量、函数参数、返回地址等。栈遵循“后进先出”(LIFO)原则,由编译器自动管理,增长方向通常与堆相反。

- 加载内容:操作系统将可执行文件中的代码段、数据段等内容从硬盘加载到内存中为该进程分配的相应区域。

3. 程序的执行:CPU的指令循环

- CPU介入:一旦程序被加载到内存,中央处理器(CPU)就可以开始执行它了。

- 程序计数器 (PC):CPU内部有一个特殊的寄存器叫做程序计数器(或指令指针),它存储着下一条将要执行的指令在内存中的地址。

- 指令执行循环:CPU不断地重复以下三个基本步骤,这个循环称为取指-译码-执行 (Fetch-Decode-Execute) 循环:

- 取指 (Fetch):CPU根据程序计数器(PC)的值,从内存中读取下一条指令。

- 译码 (Decode):CPU的控制单元对取出的指令进行解码,确定这条指令要执行什么操作(如加法、跳转、读内存等)以及操作数在哪里。

- 执行 (Execute):CPU的算术逻辑单元(ALU)或其他部件执行解码后的操作。这可能涉及:

- 进行算术或逻辑运算。

- 从内存读取数据或将数据写入内存(访问堆、栈、数据段)。

- 修改程序计数器的值,实现跳转(如if语句、for循环、函数调用)。

- 更新PC:正常情况下,执行完一条指令后,程序计数器会自动指向下一条指令的地址(通常是当前地址加指令长度)。如果遇到跳转指令(如goto, call, return),PC会被设置为新的目标地址。

4. 程序的交互与资源管理

- 系统调用 (System Calls):程序不能直接操作硬件(如读写文件、打印、获取网络数据)。当程序需要这些服务时,它会通过系统调用向操作系统发出请求。操作系统内核负责执行这些底层操作,然后将结果返回给程序。这保证了系统的安全性和稳定性。

- 内存管理:操作系统和CPU的内存管理单元(MMU)协同工作,确保每个进程只能访问自己的内存空间,防止一个程序破坏另一个程序或操作系统本身的数据。虚拟内存技术允许程序使用比物理内存更大的地址空间。

- I/O操作:程序通过系统调用与外部设备(键盘、鼠标、显示器、硬盘、网络)进行输入/输出交互。

5. 程序的结束

- 正常结束:程序执行完所有指令,或者遇到exit系统调用,会向操作系统返回一个退出状态码(通常0表示成功,非0表示错误)。

- 异常结束:程序可能因为错误(如除以零、访问非法内存)而崩溃,操作系统会终止该进程。

- 资源回收:无论程序如何结束,操作系统都会回收该进程占用的所有资源,包括释放其内存空间、关闭打开的文件句柄、网络连接等,并从进程表中移除该进程的信息。

总结流程

整个过程体现了计算机硬件(CPU、内存、硬盘、I/O设备)和软件(操作系统、程序)的精密协作。操作系统作为“大管家”,负责资源的分配、调度和保护,确保多个程序能够安全、高效地共享计算机资源。

网硕互联帮助中心

网硕互联帮助中心

![[TG开发]简单的回声机器人-网硕互联帮助中心](https://www.wsisp.com/helps/wp-content/uploads/2025/08/20250816114512-68a06f48800c8-220x150.png)

评论前必须登录!

注册