在编程领域,if-else 语句虽基础常用,但在多条件判断场景下,易导致代码冗长、嵌套复杂,不仅影响可读性和可维护性,还会增加开发和调试时间。而资深程序员早已凭借 switch-case 语句的优势,悄悄掌握了高效编码的 “摸鱼” 技巧。本文将深入剖析 if-else 的局限性,详细介绍 switch-case 的特性、适用场景及进阶用法,展现其在简化代码、提升效率上的强大能力,帮助开发者摆脱复杂条件判断的困扰,实现代码优化与工作效率的双重提升。

在编程的世界里,if-else 语句就像我们入门时的 “老朋友”,简单直观,能应对不少基础的条件判断场景。但随着项目复杂度的提升,当条件越来越多、逻辑越来越复杂时,if-else 的弊端就会逐渐暴露出来。很多程序员还在死磕 if-else,却不知资深程序员早已靠着 switch-case 藏了不少 “摸鱼” 技巧,既能写出更优质的代码,又能节省时间精力。

首先,我们来看看 if-else 在多条件判断时的 “窘境”。当需要处理多个分支条件时,if-else 往往会形成层层嵌套的结构,也就是大家常说的 “if-else 地狱”。比如在处理用户权限判断时,可能需要判断用户是否登录、是否为管理员、是否有某模块的操作权限等,每一个条件都可能引出新的 if-else 分支。这样的代码不仅看起来杂乱无章,让人望而生畏,而且在后续的维护和修改中,很容易因为漏掉某个分支或者修改错误而引发 bug。据统计,在复杂项目中,基于 if-else 的多条件判断代码,其调试时间往往比开发时间还要长,严重影响了开发效率。

而 switch-case 语句在处理多条件判断时,就展现出了明显的优势。从代码结构来看,switch-case 将各个条件分支清晰地罗列出来,每个 case 对应一个具体的条件,代码的可读性大大增强。开发者一眼就能看出所有的条件分支,便于理解和维护。比如在处理不同的错误码时,使用 switch-case 可以将每个错误码对应的处理逻辑清晰地呈现,比嵌套的 if-else 要直观得多。

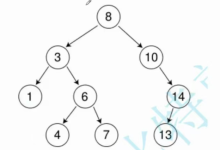

从执行效率上来说,switch-case 也更胜一筹。在编译阶段,编译器会对 switch-case 语句进行优化,通常会生成一个跳转表。当程序执行到 switch-case 时,会根据条件值直接通过跳转表找到对应的分支,而不需要像 if-else 那样逐个条件进行判断。尤其是在条件数量较多的情况下,switch-case 的执行效率提升更为明显。这意味着使用 switch-case 可以减少程序的运行时间,提升系统性能,对于一些对性能要求较高的应用来说,这是非常重要的。

那么,资深程序员是如何利用 switch-case 来实现 “摸鱼” 的呢?其实秘诀就在于 switch-case 能减少代码的编写和调试时间。由于代码结构清晰,在编写时不容易出错,而且后续修改和扩展也非常方便。当需要新增一个条件分支时,只需要在 switch-case 中添加一个新的 case 即可,不需要像修改 if-else 那样担心影响到其他分支的逻辑。这就大大减少了开发者在代码编写和调试上所花费的时间,让他们有更多的时间去处理其他工作或者适当 “摸鱼”。

当然,switch-case 也不是万能的,它有自己的适用场景。switch-case 通常适用于判断条件为离散的常量值的情况,比如整数、字符、枚举等。而 if-else 则更适合处理范围判断、逻辑表达式判断等复杂的条件场景。在实际开发中,我们需要根据具体的情况选择合适的条件判断语句,而不是一味地使用 switch-case。

接下来,我们详细介绍一下 switch-case 的用法。switch-case 的基本语法结构如下:

switch (表达式) {

case 常量 1:

语句块 1;

break;

case 常量 2:

语句块 2;

break;

…

default:

语句块 n;

break;

}

其中,表达式的值必须是整数类型、字符类型或枚举类型。case 后面的常量值必须是与表达式类型兼容的常量,而且每个 case 的常量值必须唯一,不能重复。当表达式的值与某个 case 的常量值相等时,就会执行该 case 后面的语句块,直到遇到 break 语句为止。如果没有匹配的 case,就会执行 default 后面的语句块。

需要注意的是,break 语句在 switch-case 中非常重要。如果某个 case 后面没有 break 语句,程序会继续执行下一个 case 的语句块,这就是所谓的 “穿透现象”。在某些情况下,我们可以利用这种穿透现象来简化代码,但在大多数情况下,为了避免逻辑错误,每个 case 后面都应该加上 break 语句。

除了基本用法,switch-case 还有一些进阶技巧。比如可以使用枚举类型来作为 switch-case 的表达式,这样可以使代码更加规范和易读。枚举类型将各个相关的常量值组织在一起,避免了魔法数字的出现,让代码的意图更加清晰。例如,在处理不同的操作类型时,可以定义一个操作类型的枚举,然后在 switch-case 中根据枚举值进行处理。

另外,在一些编程语言中,还支持 switch-case 的范围判断。比如在 C# 7.0 及以上版本中,可以使用 when 关键字来实现 case 的范围判断,这在一定程度上扩展了 switch-case 的适用场景。不过,这种用法并不是所有编程语言都支持,需要根据具体的编程语言来确定。

在使用 switch-case 时,还有一些最佳实践需要遵循。首先,要尽量保证 case 的顺序合理,可以按照条件出现的频率或者逻辑顺序进行排列,提高代码的可读性。其次,default 分支虽然不是必须的,但建议加上,以处理那些未被预料到的情况,增强程序的健壮性。最后,避免在 switch-case 中编写过于复杂的语句块,如果某个 case 的逻辑比较复杂,可以将其封装成一个函数,在 case 中调用该函数,使代码更加简洁。

为了更好地理解 switch-case 的优势,我们可以通过一个具体的例子来对比 if-else 和 switch-case 的代码。假设我们需要根据用户输入的数字(1-7)输出对应的星期几。

使用 if-else 的代码可能是这样的:

int day = 3;

if (day == 1) {

System.out.println ("星期一");

} else if (day == 2) {

System.out.println ("星期二");

} else if (day == 3) {

System.out.println ("星期三");

} else if (day == 4) {

System.out.println ("星期四");

} else if (day == 5) {

System.out.println ("星期五");

} else if (day == 6) {

System.out.println ("星期六");

} else if (day == 7) {

System.out.println ("星期日");

} else {

System.out.println ("输入错误");

}

而使用 switch-case 的代码则是:

int day = 3;

switch (day) {

case 1:

System.out.println ("星期一");

break;

case 2:

System.out.println ("星期二");

break;

case 3:

System.out.println ("星期三");

break;

case 4:

System.out.println ("星期四");

break;

case 5:

System.out.println ("星期五");

break;

case 6:

System.out.println ("星期六");

break;

case 7:

System.out.println ("星期日");

break;

default:

System.out.println ("输入错误");

break;

}

通过对比可以明显看出,switch-case 的代码更加清晰直观,每个条件分支一目了然,便于阅读和修改。

在搜索引擎 SEO 方面,本文围绕 “if-else”“switch-case”“程序员技巧”“代码优化” 等关键词展开,详细介绍了两者的差异、switch-case 的优势及用法,内容丰富且条理清晰,符合搜索引擎对优质内容的要求。对于正在学习编程或者在开发中遇到条件判断难题的开发者来说,本文能为他们提供实用的指导和帮助,具有较高的参考价值。

综上所述,虽然 if-else 在编程中不可或缺,但在多条件判断的场景下,switch-case 凭借其清晰的代码结构、高效的执行效率和便捷的维护性,成为了资深程序员提升效率、实现 “摸鱼” 的利器。开发者在实际开发中,应根据具体情况灵活选择合适的条件判断语句,充分发挥它们的优势,编写出高质量、高效率的代码。同时,也要不断学习和掌握各种编程技巧,提升自己的编程水平,让工作变得更加轻松高效。

网硕互联帮助中心

网硕互联帮助中心

![[CSP-J 2024] 地图探险-网硕互联帮助中心](https://www.wsisp.com/helps/wp-content/uploads/2026/02/20260204130846-698344de177ad-220x150.png)

评论前必须登录!

注册