快速排序

三路快排:原理介绍(高效处理重复数据)

在学习快速排序的分区(partition)操作前,我们可以思考这样一个问题:

给定一个数组:[2, 7, 6, 1, 4, 5, 2, 3]

我们希望选择一个基准值(pivot),比如选最右边的元素 3,然后对数组进行重新排列,使得:

- 所有 小于 3 的元素放在数组的左边;

- 所有 等于 3 的元素放在中间;

- 所有 大于 3 的元素放在右边。

这种划分方式称为 三路划分(3-way partitioning),特别适合处理包含大量重复元素的数组。

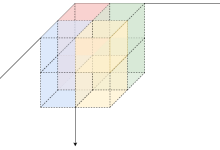

为了实现这一目标,我们可以使用 三个指针(或区间边界) 来维护三个区域:

- lt:指向“小于区”的右边界(即小于 pivot 的最后一个位置)

- gt:指向“大于区”的左边界(即大于 pivot 的第一个位置)

- i:当前遍历指针,从左到右扫描数组

初始时:

- lt = -1(表示小于区为空)

- gt = n(即 gt = 8,表示大于区从索引 8 开始,也为空)

- i = 0(从第一个元素开始遍历)

我们以 pivot = 3 为例,开始遍历(i < gt 时继续):

遍历规则如下:

如果 arr[i] < pivot:

- 将 arr[i] 与 arr[lt + 1] 交换(扩展小于区)

- lt++

- i++

如果 arr[i] == pivot:

- 不需要交换,直接 i++(保留在中间区域)

如果 arr[i] > pivot:

- 将 arr[i] 与 arr[gt – 1] 交换(扩展大于区)

- gt–

- 注意:此时 i 不增加,因为从右边换过来的新元素还未检查!

举例说明:

初始数组:[2, 7, 6, 1, 4, 5, 2, 3],pivot = 3

经过三路划分后,数组可能变成类似: [2, 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4]

(前面是 <3 的,中间是 =3 的,后面是 >3 的)

最终,lt 和 gt 之间的元素就是所有等于 pivot 的值,可用于后续递归处理左右两部分。

我们刚才完成的操作,称为 分区(Partition)。

它的核心作用是:给定一个数组和一个基准值(pivot),通过重新排列,将数组划分为三个连续的区域:

- 左侧:所有 小于 pivot 的元素

- 中间:所有 等于 pivot 的元素

- 右侧:所有 大于 pivot 的元素

这一过程完成后,中间区域(即所有等于 pivot 的元素)就已经处于最终排序位置,无需再次调整。我们只需递归地对左侧的“小于区”和右侧的“大于区”重复相同的分区操作,就能逐步使整个数组有序。

试想,如果我们对左边的“小于区”也选择一个新的基准值,进行同样的三路分区;

同时对右边的“大于区”也如此处理;

那么每一层操作都在将问题分解为更小的子问题。

随着递归不断深入,子数组的规模逐渐缩小,直到某个子数组长度为 0 或 1 —— 此时已自然有序。

当所有递归调用逐层返回时,整个数组也就完成了排序。

代码实现

#include <stdio.h>

void swap(int *a, int *b)

{

int temp = *a;

*a = *b;

*b = temp;

}

void quickSort(int *nums, int low, int high)

{

if (low >= high)

return;

int pivot = nums[low];

int lt = low;

int gt = high;

int i = low + 1;

while (i <= gt){

if (nums[i] < pivot){

swap(&nums[lt], &nums[i]);

lt++;

i++;

}

else if (nums[i] > pivot){

swap(&nums[gt], &nums[i]);

gt–;

// 这里 i 不增加,因为还没有比较换过来的数的大小

}

else{

i++;

}

}

quickSort(nums, low, lt – 1);

quickSort(nums, gt + 1, high);

}

int main()

{

int nums[] = {4,3,2,2,5,6,7,5,3,3,2,1,4};

int len = sizeof(nums) / sizeof(int);

// 快速排序

quickSort(nums, 0, len – 1);

// 打印输出

for (int i = 0; i < len; i++){

printf("%d ", nums[i]);

}

return 0;

}

双边扫描快排:原理介绍(通用简洁写法)

这是一种通用、直观、广泛流传的快速排序实现,适合大多数情况。虽然在大量重复元素下不如三路快排高效,但代码简洁,易于理解和教学。

选择最左侧元素作为 pivot,使用两个指针 left 和 right 从数组两端向中间扫描:

- right 从右向左找第一个小于 pivot 的元素

- left 从左向右找第一个大于 pivot 的元素

- 找到后交换两者位置

- 直到 left >= right

循环结束后,left(或 right)指向的位置就是 pivot 的最终位置。将 nums[left] 与 nums[low](原始 pivot)交换,完成分区。

随后递归处理 left 左右两个子数组。

代码实现

#include <stdio.h>

void swap(int *a, int *b)

{

int temp = *a;

*a = *b;

*b = temp;

}

void quickSort(int *nums, int low, int high)

{

if (low >= high)

return;

int pivot = nums[low];

int left = low;

int right = high;

while (left < right){

while (left < right && nums[right] >= pivot)

right–;

while (left < right && nums[left] <= pivot)

left++;

if (left < right)

swap(&nums[left], &nums[right]);

}

swap(&nums[left], &nums[low]);

quickSort(nums, low, left – 1);

quickSort(nums, left + 1, high);

}

int main()

{

int nums[] = {2, 7, 6, 1, 4, 5, 2, 3};

int len = sizeof(nums) / sizeof(int);

// 快速排序

quickSort(nums, 0, len – 1);

for (int i = 0; i < len; i++)

printf("%d ", nums[i]);

return 0;

}

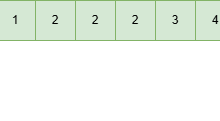

两种实现快排方法的对比

优化方案

前面介绍的两种快排写法,基准值都是固定选的(比如选第一个或最后一个元素)。这种做法在大多数情况下效率很高,但如果遇到已经有序或者特定排列的数据,每次划分都极不均衡,就会导致性能急剧下降,最坏时间复杂度退化到 O(n²)。

为了避免这种情况,我们可以改进基准值的选择方式,让算法更“聪明”、更稳定。常用的优化方法有:

- 三数取中:取数组的第一个、中间的和最后一个元素,选其中的中位数作为基准,避免极端情况。

- 随机选基准:随机从数组中选一个元素作为基准,用随机性来对抗坏数据。

网硕互联帮助中心

网硕互联帮助中心

评论前必须登录!

注册