在制造企业的日常运营中,设备管理是保障生产连续性、控制成本的核心环节。长期以来,传统台账(纸质记录或 Excel 表格)是设备管理的主要工具,但随着数字化技术的发展,专业设备管理系统逐渐成为主流。两者在效率上的差异,直接影响企业的生产节奏与运营成本。以中设智控设备管理系统为例,其与传统台账的对比,能清晰展现数字化工具对效率的提升作用。

一、数据管理:从 “被动记录” 到 “主动流转”

传统台账的核心痛点在于数据管理的低效性。设备信息(如型号、采购日期、维修记录)需人工录入或手写登记,不仅耗时,还易因字迹模糊、录入失误导致数据失真。当需要查询某台设备的历史维修记录时,工作人员可能需要翻阅数十本纸质台账或在多个 Excel 文件中逐一检索,平均耗时常超过 30 分钟。更关键的是,传统台账的数据是静态的,设备状态更新(如 “正在维修”“已报废”)往往滞后,导致管理决策依赖过时信息。

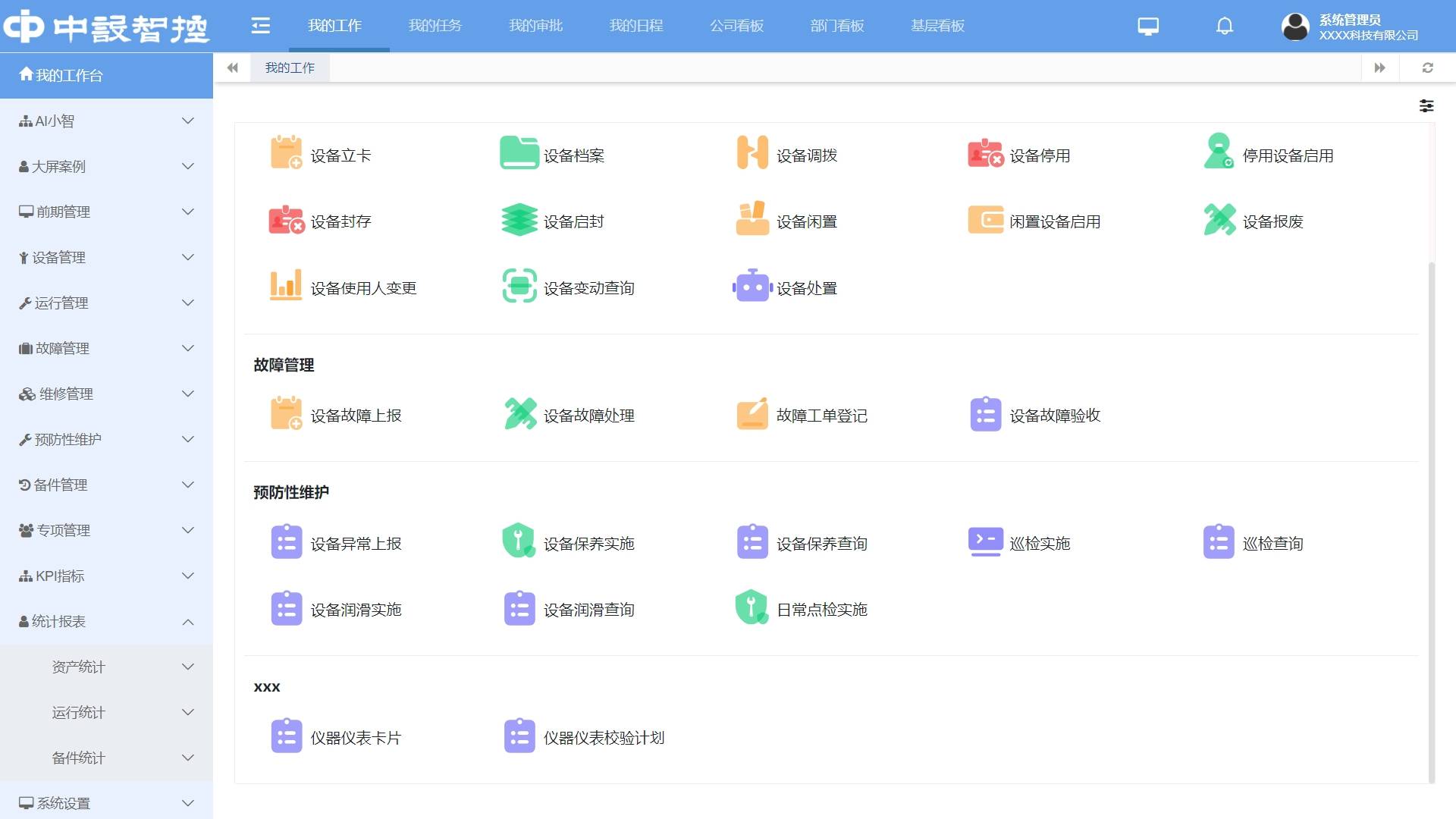

中设智控设备管理系统通过数字化台账解决了这一问题。系统将设备信息集中存储,支持一键检索,查询某台设备的全生命周期数据(从采购到报废)仅需 30 秒。同时,系统支持数据实时更新:维修人员通过移动端 APP 上传故障处理结果后,台账自动同步状态;仓库管理员录入备件消耗数据,系统立即更新库存关联信息。这种 “主动流转” 的模式,让数据始终保持鲜活,为管理决策提供即时依据。

以某制造业企业为例,其引入中设智控系统后,设备台账的更新效率提升了 80%,跨部门查询设备信息的时间从平均2小时缩短至5分钟,彻底告别了“找台账比修设备还费时”的困境。

设备管理系统UI界面

二、维护流程:从“经验驱动”到“数据驱动”

设备维护是设备管理的核心场景,传统台账与管理系统的效率差距在此尤为明显。

传统台账模式下,设备维护依赖 “经验驱动”:保养计划多基于人工记忆或固定周期(如 “每月保养一次”),容易出现 “过度维护”(设备状态良好却强制停机保养)或 “维护不足”(故障隐患未及时处理)的情况。当设备突发故障时,维修人员需先翻阅台账查找设备型号、历史故障记录,再联系仓库确认备件是否可用,整个响应流程平均耗时超过 2 小时,严重影响生产进度。

中设智控系统则通过 “数据驱动” 优化维护流程。系统基于 ACCM 理论(资产全寿命周期管理),结合设备运行数据(如开机时长、负载率)自动生成个性化保养计划 —— 例如,对高负荷运行的生产线设备缩短保养周期,对低频次使用的备用设备延长周期,避免无效停机。同时,系统内置故障诊断库,设备报警时自动推送历史维修方案和所需备件信息,维修人员可直接携带匹配备件出发,响应时间缩短至 30 分钟内。

某行业巨头的实践印证了这一优势。其引入中设智控系统后,通过数据驱动的维护计划,设备非计划停机时间减少了 40%;故障响应效率提升 60%,单次维修成本平均降低 25%,这正是流程数字化对效率的直接赋能。

三、资源调配:从 “粗放估算” 到 “精准匹配”

设备管理的效率还体现在资源(备件、人力)的调配精度上。传统台账模式下,备件管理常陷入 “两难”:为避免缺件,企业往往过量库存,导致资金占用;而库存不足又会延误维修。这是因为传统台账无法实时关联设备故障与备件需求,只能通过人工估算备货,准确率不足 50%。

中设智控系统通过 “设备 – 备件 – 人员” 的智能关联破解了这一难题。系统会根据设备故障率、备件消耗频率自动生成补货预警,确保库存处于合理水平;当设备出现故障时,系统不仅推荐所需备件,还能根据维修人员的技能标签(如 “擅长电梯维修”“熟悉注塑机调试”)自动分配任务,避免 “专人闲置、新手误操作” 的情况。

在某制造业企业的案例中,这套系统让备品备件的库存周转率提升了35%,积压资金减少近千万元;维修人员的工作饱和度从 60% 提升至 85%,人力成本间接降低15%。这种精准调配,本质上是通过数据打通了设备、备件与人力的协同链路。

四、决策支持:从 “经验判断” 到 “数据可视化”

传统台账的数据分析能力几乎为零。企业若想统计 “全年设备故障类型分布”“某类设备的平均维修成本”,需人工从台账中逐条摘录数据,再手动汇总计算,不仅耗时数天,还易因数据遗漏导致结果失真。这种 “经验判断” 式的决策,往往存在偏差。

中设智控系统内置统计分析模块,能自动生成多维度可视化报表:设备故障率趋势图、保养计划执行率看板、备件成本占比分析等。管理者通过仪表盘可直观掌握设备管理的核心指标,快速识别问题 —— 例如,系统显示某类设备的故障集中在 “轴承磨损”,则可针对性优化采购标准;某车间的保养计划执行率低于 70%,则需加强流程监督。

这种数据可视化能力,让管理决策从 “拍脑袋” 变为 “有理有据”。某行业巨头通过系统报表发现,某厂区工艺车辆的闲置率高达 30%,随即调整调度方案,车辆利用率提升至 85%,年节约运营成本超 200 万元。

五、总结:效率提升的核心是“流程重构”

传统台账与设备管理系统的效率差距,本质上是 “人工驱动” 与 “数字化驱动” 的差距。传统台账依赖人的主动性与准确性,而系统通过流程重构,将重复劳动自动化、信息传递实时化、决策依据数据化,从而实现效率的质变。

中设智控设备管理系统的实践表明,数字化工具能让设备管理的核心效率指标(如故障响应速度、保养计划执行率、备件库存周转率)提升50%-80%。对于制造企业而言,这种效率提升不仅意味着成本降低,更意味着生产连续性的保障与市场响应速度的加快 —— 这正是数字化时代企业核心竞争力的来源。

网硕互联帮助中心

网硕互联帮助中心

评论前必须登录!

注册