一、IP协议概述

互联网协议(Internet Protocol,IP)是TCP/IP协议族的核心成员,位于OSI模型的网络层(第三层),负责将数据包从源主机传输到目标主机。它是一种无连接、不可靠的协议,提供“尽力而为”的数据包交付服务,依赖上层协议(如TCP)实现可靠性。

1.1 协议定位

- 核心功能:寻址与路由选择,即根据IP地址确定数据包的路径。

- 协议栈位置:上层承载TCP、UDP等传输层协议,下层依赖以太网、Wi-Fi等链路层协议。

- 版本演进:

- IPv4(1981年,RFC 791):目前最广泛使用的版本,32位地址空间。

- IPv6(1998年,RFC 2460):为解决IPv4地址耗尽问题设计,128位地址空间。

1.2 关键特性

- 无连接:每个数据包独立路由,无需建立连接(对比TCP的三次握手)。

- 不可靠:不保证数据包按序、完整到达,丢失或出错时不主动通知。

- 尽力而为:仅提供基本传输服务,依赖上层协议(如TCP)实现可靠性。

- 异构网络互联:屏蔽底层网络差异,使不同类型的网络(如以太网、Wi-Fi、广域网)能互联互通。

二、IP协议的工作原理

IP协议的核心功能是寻址和路由,通过IP地址标识主机,并通过路由算法确定数据包的传输路径。

2.1 寻址机制

- IP地址:32位(IPv4)或128位(IPv6)的标识符,用于唯一标识网络中的设备。(数字虚拟地址,就像现实中的地址,可以标识网络中的一个节点,数据就是通过它来找到目的地)

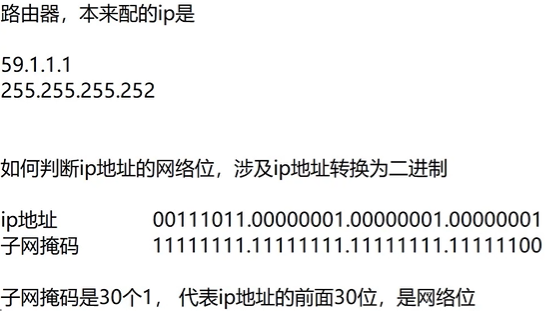

- 分层结构:IPv4地址分为网络号和主机号两部分(如192.168.1.1中,192.168.1为网络号,1为主机号)。

- 子网掩码:用于划分IP地址的网络号和主机号(如255.255.255.0表示前24位为网络号,后8位为主机号)。

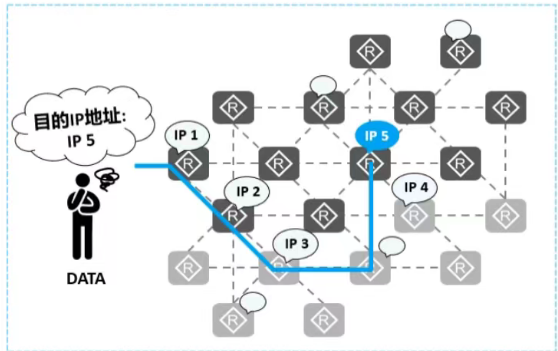

2.2 路由选择

- 路由器:网络层设备,根据IP地址转发数据包。

- 路由表:存储网络前缀与下一跳地址的映射关系,路由器据此决定数据包的转发路径。

- 路由算法:动态路由协议(如OSPF、BGP)自动更新路由表,适应网络拓扑变化。

2.3 数据包格式

-

IPv4数据包:

- 首部:固定20字节(可选字段最多40字节),包含版本、首部长度、服务类型、总长度、标识、标志位、片偏移、生存时间(TTL)、协议、首部校验和、源IP、目的IP等字段。

- 数据部分:上层协议数据(如TCP/UDP报文)。

-

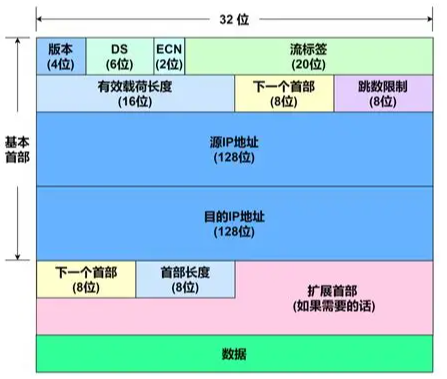

IPv6数据包:

- 基本首部:固定40字节,简化结构(如取消首部校验和,分片由源主机处理)。

- 扩展首部:可选,用于支持更多功能(如认证、分片)。

- 数据部分:同IPv4。

2.4 工作流程

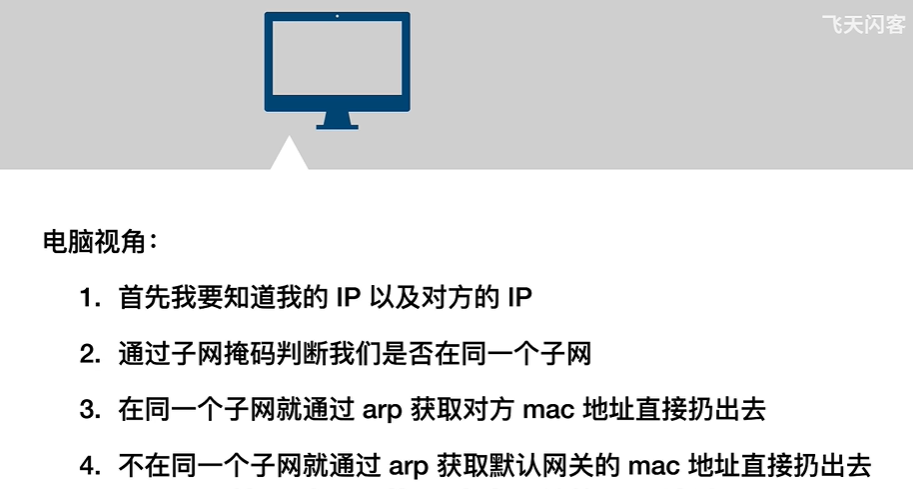

1.电脑

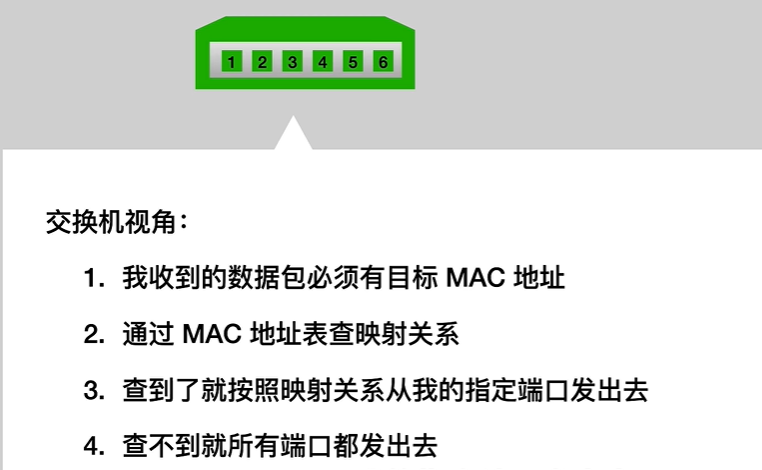

2.交换机

3.路由器

三、IPv4地址

IPv4地址是32位二进制数,通常表示为点分十进制(如192.168.1.1)。

3.1 地址分类(历史分类)

IPv4地址范围0.0.0.0 ~ 255.255.255.255

网络号代表所在的网段,主机号表示同网段下的设备

早期IPv4地址分为五类:

- A类(大规模网络):0.0.0.0-127.255.255.255,默认子网掩码255.0.0.0(/8),前8位为网络号,后24位为主机号。

- B类(中规模网络):128.0.0.0-191.255.255.255,默认子网掩码255.255.0.0(/16),前16位为网络号,后16位为主机号。

- C类(小规模网络):192.0.0.0-223.255.255.255,默认子网掩码255.255.255.0(/24),前24位为网络号,后8位为主机号。

- D类(多路广播网络):224.0.0.0-239.255.255.255,用于组播。

- E类(保留地址):240.0.0.0-255.255.255.255,保留用于科学研究。

局限性:地址分配不均(如A类地址浪费严重),已被CIDR取代。

复杂子网掩码示例 255.255.255.252

子网掩码规定换成二进制后前面必须是连续的1,后面是连续的0,不可能出现255.255.255.1这样的子网掩码

3.2 CIDR(无类别域间路由)

- 背景:解决IPv4地址耗尽问题,替代传统分类。

- 原理:使用“/前缀长度”表示子网掩码(如192.168.1.0/24等价于255.255.255.0)。

- 优势:支持更灵活的地址分配(如可分配/26、/27等非标准子网)。

一个网段可用的地址数量为2n2^n2n-2(n为主机部分的比特位数)

3.3 特殊IP地址

- 回环地址:127.0.0.1(localhost),用于本地主机通信。

- 广播地址:

- 直接广播:特定网络的广播地址(如192.168.1.255/24)。

- 有限广播:255.255.255.255,用于本网段内广播。

- 私有IP地址:

- A类:10.0.0.0-10.255.255.255(/8)

- B类:172.16.0.0-172.31.255.255(/12)

- C类:192.168.0.0-192.168.255.255(/16)

- 0.0.0.0:表示“任意地址”,用于路由表中的默认路由或主机启动时。

3.4 子网划分

- 目的:提高地址利用率,隔离网络流量。

- 方法:借用主机位作为子网位(如将/24划分为两个/25子网)。

- 计算示例:

- 原网络:192.168.1.0/24(256地址,可用254,除去了第一个和最后一个)。

- 划分为两个子网:

- 子网1:192.168.1.0/25(128地址,可用126),广播地址192.168.1.127。

- 子网2:192.168.1.128/25(128地址,可用126),广播地址192.168.1.255。

四、IPv6地址详解

IPv6为解决IPv4地址耗尽问题而设计,采用128位地址空间,提供约3.4×10³⁸个地址。

4.1 地址表示

- 冒分十六进制:每16位用冒号分隔,如2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334。

- 零压缩:连续的零可简化为双冒号(::),但只能出现一次。

- 示例:2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab → 2001:db8::1428:57ab。

- 内嵌IPv4地址:兼容IPv4的地址,如::ffff:192.168.1.1。

4.2 地址类型

- 单播地址:唯一标识一个接口,数据包传至该地址。

- 全球单播地址:2000::/3,全球可路由的公网地址。

- 链路本地地址:fe80::/10,仅在本地链路内通信(如同一交换机下的设备)。

- 唯一本地地址:fc00::/7,私有地址,类似IPv4的私有地址。

- 组播地址:ff00::/8,数据包传至所有加入该组的接口。

- 任播地址:从一组接口中选择最近的一个(路由意义上的最近)。

4.3 关键特性

- 无广播地址:用全节点组播地址(ff02::1)替代。

- 自动配置:支持无状态自动配置(通过RA消息获取前缀)和有状态配置(DHCPv6)。

- 简化首部:固定40字节,取消分片、首部校验和等字段。

- 安全性增强:强制支持IPsec(IP安全协议),提供加密和认证。

五、IP地址分配与管理

IP地址的分配需遵循全球统一的规则,确保唯一性和高效利用。

5.1 分配机构

- IANA(互联网号码分配局):全球最高管理机构,分配地址块给RIR。

- RIR(区域互联网注册管理机构):

- ARIN(北美)

- RIPE NCC(欧洲、中东、中亚)

- APNIC(亚太地区)

- LACNIC(拉丁美洲)

- AfriNIC(非洲)

- ISP(互联网服务提供商,如移动,电信,联通):从RIR获取地址块,分配给用户。

5.2 动态分配(DHCP)

- DHCP(动态主机配置协议):自动分配IP地址、子网掩码、网关等配置。

- 工作流程:

- DHCP Discover:客户端广播请求。

- DHCP Offer:服务器响应可用IP。

- DHCP Request:客户端请求特定IP。

- DHCP ACK:服务器确认分配。

- 租期管理:IP地址有租用期限,到期需续租或重新分配。

5.3 静态分配

- 手动配置:管理员为设备手动分配固定IP地址。

- 适用场景:服务器、网络设备(如路由器)等需固定IP的设备。

5.4 NAT(网络地址转换)

- 背景:缓解IPv4地址耗尽问题,允许多台内网设备共享一个公网IP。

- 工作原理:

- SNAT(源NAT):修改数据包的源IP地址(如将内网192.168.1.1转换为公网203.0.113.1)。

- DNAT(目的NAT):修改数据包的目的IP地址(如将公网流量转发至内网服务器)。

- 实现方式:

- 静态NAT:一对一映射。

- 动态NAT:多对多映射。

- NAPT(网络地址端口转换):最常见,多对一映射,通过端口号区分不同连接。

六、IP协议的高级特性

IP协议不仅提供基础传输功能,还支持多种高级特性以适应复杂网络环境。

6.1 IP分片与重组

- 原因:链路层MTU(如以太网1500字节)可能小于IP数据包长度,需分片。

- 分片字段:

- 标识(Identification):同一数据包的所有分片使用相同标识。

- 标志(Flags):MF(More Fragments)指示是否有后续分片,DF(Don’t Fragment)禁止分片。

- 片偏移(Fragment Offset):该片在原数据包中的相对位置(以8字节为单位)。

- 重组:目标主机根据标识、标志和片偏移重组数据包。

6.2 服务质量(QoS)

- IPv4中的TOS字段:8位,前3位为DSCP(差分服务代码点),后2位为ECN(显式拥塞通知)。

- IPv6中的Traffic Class字段:类似IPv4的TOS,提供流量分类和优先级。

- 应用:区分语音、视频等实时流量与普通数据流量,优先保障高优先级流量。

6.3 生存时间(TTL)

- 作用:防止数据包在网络中无限循环(每经过一个路由器,TTL减1,为0时丢弃)。

- 典型值:Linux默认64,Windows默认128。

- 应用:ping命令通过TTL判断目标主机操作系统类型。

6.4 IPsec(IP安全协议)

- 功能:提供IP层的加密和认证,保障数据完整性和机密性。

- 主要协议:

- AH(认证头部):提供数据完整性和源认证,不加密数据。

- ESP(封装安全载荷):提供加密和可选认证。

- 工作模式:

- 传输模式:仅加密数据部分,适用于端到端通信。

- 隧道模式:加密整个IP数据包,适用于VPN等网络到网络通信。

七、IP协议相关工具与应用

7.1 ping命令

- 作用:测试两台主机间的连通性。

- 原理:发送ICMP Echo Request包,接收ICMP Echo Reply包。

- 常用参数:

- -c:指定发送次数。

- -i:指定间隔时间。

- -t:设置TTL值。

7.2 traceroute(Linux)/tracert(Windows)

- 作用:显示数据包从源到目标所经过的路由器路径。

- 原理:通过逐步增加TTL值,迫使路由器返回ICMP Time Exceeded消息。

- 典型输出:显示路由器IP、响应时间。

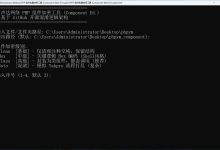

7.3 ifconfig/ip addr(Linux)、ipconfig(Windows)

- 作用:查看和配置网络接口信息。

- 典型输出:IP地址、子网掩码、MAC地址、状态等。

7.4 netstat(网络统计)

- 作用:显示网络连接、路由表、网络接口等信息。

- 常用参数:

- -a:显示所有连接和监听端口。

- -n:以数字形式显示地址和端口。

- -p:显示进程信息。

7.5 nslookup/dig

- 作用:查询域名对应的IP地址(DNS解析)。

- 示例:nslookup www.baidu.com 返回百度服务器的IP地址。

八、IP协议的安全问题与防护

IP协议的设计注重通用性,也带来了一些安全隐患。

8.1 常见安全威胁

- IP欺骗(Spoofing):伪造源IP地址发送数据包,常用于DoS攻击或绕过访问控制。

- IP分片攻击:利用分片机制构造异常数据包(如重叠分片),导致目标系统崩溃。

- ICMP Flood:通过大量ICMP包耗尽目标带宽或系统资源。

- IPsec漏洞:如密钥管理不当导致加密失效。

8.2 防护措施

- 防火墙规则:

- 过滤源IP为私有地址的外网流量(防止IP欺骗)。

- 限制ICMP流量速率,防止ICMP Flood。

- 网络分段:将网络划分为多个安全区域,限制IP包的传播范围。

- IPsec配置:正确配置IPsec加密和认证,保护敏感流量。

- 安全审计:监控异常IP流量(如大量分片数据包),及时发现攻击迹象。

九、IPv4与IPv6的过渡技术

由于IPv6无法完全兼容IPv4,需采用过渡技术实现平滑迁移。

9.1 双栈技术

- 原理:设备同时支持IPv4和IPv6协议栈,根据目标地址选择使用。

- 优势:实现简单,兼容性好。

- 局限性:需全网设备支持,部署成本高。

9.2 隧道技术

- 原理:将IPv6数据包封装在IPv4数据包中,通过IPv4网络传输。

- 常见隧道协议:

- 6to4:自动创建隧道,使用特殊IPv6地址前缀2002::/16。

- GRE隧道:通用路由封装,支持多种协议封装。

- ISATAP:站内自动隧道寻址协议,用于IPv6孤岛间通信。

9.3 翻译技术(NAT-PT)

- 原理:在IPv4和IPv6之间进行地址和协议转换。

- 典型方案:

- NAT64:将IPv6地址映射到IPv4地址,实现IPv6客户端访问IPv4服务。

- DNS64:配合NAT64,将域名解析为合成的IPv6地址(如IPv4地址嵌入到64:ff9b::/96前缀)。

IP协议作为TCP/IP协议族的核心,是现代互联网的基石。它通过IP地址实现全球寻址,通过路由机制实现数据包转发,支撑了各种上层应用的运行。IPv4的32位地址空间虽面临耗尽问题,但通过NAT、CIDR等技术仍在广泛使用;IPv6的128位地址空间则为未来网络发展提供了充足的地址资源。

网硕互联帮助中心

网硕互联帮助中心

评论前必须登录!

注册