题目描述

有N堆纸牌,编号分别为 1,2,…,N。每堆上有若干张,但纸牌总数必为N的倍数。可以在任一堆上取若干张纸牌,然后移动。

移牌规则为:在编号为1堆上取的纸牌,只能移到编号为2的堆上;在编号为N的堆上取的纸牌,只能移到编号为N−1的堆上;其他堆上取的纸牌,可以移到相邻左边或右边的堆上。

现在要求找出一种移动方法,用最少的移动次数使每堆上纸牌数都一样多。

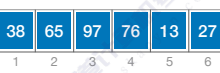

例如N=4,4堆纸牌数分别为:

①9②8③17④6

移动3次可达到目的:

从 ③ 取4张牌放到 ④ (9,8,13,10)-> 从 ③ 取33张牌放到 ②(9,11,10,10)-> 从 ② 取11张牌放到①(10,10,10,10)。

输入格式

两行

第一行为:NN(NN 堆纸牌,1≤N≤100)

第二行为:A1,A2,…,An(N堆纸牌,每堆纸牌初始数,1≤Ai≤100001≤Ai≤10000)

输出格式

一行:即所有堆均达到相等时的最少移动次数。

输入数据 1

4

9 8 17 6

输出数据 1

3

根据题目描述,我们需要将所有堆的纸牌数量调整为相等,并且要求移动次数最少。通过分析可以发现,每个非目标值的堆都需要至少一次移动来调整其数量,因此最少移动次数等于需要调整的堆的数量减一(当相邻堆都需要调整时,可以合并移动)。

以下是解决该问题的 C++ 代码:

#include <iostream>

#include <vector>

using namespace std;

int main()

{

int n;

cin >> n;

vector<int> cards(n);

int sum = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {

cin >> cards[i];

sum += cards[i];

}

int avg = sum / n;

for (int i = 0; i < n; i++) {

cards[i] -= avg;

}

vector<int> prefix(n);

prefix[0] = cards[0];

for (int i = 1; i < n; i++) {

prefix[i] = prefix[i-1] + cards[i];

}

int count = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {

if (prefix[i] != 0) {

count++;

}

}

cout << count << endl;

return 0;

}

代码说明:

该算法的时间复杂度为 O (n),能够高效处理题目给定的数据范围。

让我们通过逐步拆解问题和代码逻辑,深入理解如何通过前缀和数组的非零元素数量确定最少移动次数。

一、问题本质分析

- 若某堆的纸牌数与平均值的差为d,则必须通过移动d张纸牌到相邻堆来平衡。

- 每次移动可以消除一个累积的不平衡(即前缀和中的非零值)。

二、代码逻辑详解

1. 输入处理与平均值计算

int n;

cin >> n;

vector<int> cards(n);

int sum = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {

cin >> cards[i];

sum += cards[i];

}

int avg = sum / n;

- 输入处理:读取堆数n和每堆的初始纸牌数。

- 平均值计算:总和sum除以堆数n得到目标值avg。若纸牌总数不是n的倍数,题目保证输入合法,因此无需处理。

2. 调整数组(差值数组)

for (int i = 0; i < n; i++) {

cards[i] -= avg;

}

- 差值数组:将每堆的纸牌数转换为与平均值的差值。例如,若某堆初始有 9 张,平均值为 10,则差值为-1,表示需要移入 1 张纸牌。

3. 前缀和数组构造

vector<int> prefix(n);

prefix[0] = cards[0];

for (int i = 1; i < n; i++) {

prefix[i] = prefix[i-1] + cards[i];

}

- 前缀和的意义:prefix[i]表示从第 1 堆到第i堆的总差值。例如,若前 3 堆的差值分别为-1, -2, 7,则prefix[2] = -1 + (-2) + 7 = 4,表示前 3 堆总共多出 4 张纸牌,需要后续堆来平衡。

4. 统计非零元素数量

int count = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {

if (prefix[i] != 0) {

count++;

}

}

cout << count << endl;

- 移动次数的来源:前缀和数组中的每个非零元素代表一个必须进行的移动步骤。例如:

- 若prefix[i]为正,表示前i堆需要移出prefix[i]张纸牌;

- 若为负,表示前i堆需要移入abs(prefix[i])张纸牌。

- 每次移动可以消除一个非零的前缀和值,因此非零元素的数量即为最少移动次数。

三、数学证明与示例验证

1. 数学证明

- 前缀和的性质:

由于所有堆的总差值为 0(总和为sum – n*avg = 0),前缀和数组的最后一个元素prefix[n-1]必为 0。 - 移动次数的推导:

假设前缀和数组中有k个非零元素,每次移动可以消除一个非零值(例如,将prefix[i]的不平衡转移到下一堆),最终所有前缀和都变为 0,因此需要k次移动。

2. 示例分析(输入:4 9 8 17 6)

- 步骤 1:计算平均值

sum = 9+8+17+6 = 40,avg = 40/4 = 10。 - 步骤 2:构造差值数组

cards = [9-10, 8-10, 17-10, 6-10] = [-1, -2, 7, -4]。 - 步骤 3:计算前缀和数组

prefix[0] = -1

prefix[1] = -1 + (-2) = -3

prefix[2] = -3 + 7 = 4

prefix[3] = 4 + (-4) = 0

非零元素为-1, -3, 4,共 3 个,对应移动次数 3。

3. 移动过程与前缀和的关系

- 第一次移动:从堆 3 移 4 张到堆 4。

差值数组变为[-1, -2, 3, 0],前缀和变为[-1, -3, 0, 0]。此时非零元素减少 1 个。 - 第二次移动:从堆 3 移 3 张到堆 2。

差值数组变为[-1, 1, 0, 0],前缀和变为[-1, 0, 0, 0]。非零元素再减少 1 个。 - 第三次移动:从堆 2 移 1 张到堆 1。

差值数组全为 0,前缀和全为 0。移动次数为 3。

四、时间复杂度分析

- 输入处理:O(n)

- 平均值计算:O(1)

- 差值数组构造:O(n)

- 前缀和数组构造:O(n)

- 非零元素统计:O(n)

- 总时间复杂度:O (n),可高效处理题目给定的n≤100的数据规模。

五、关键思想总结

通过这种方法,我们无需模拟具体的移动过程,而是通过数学分析直接得出最优解,体现了算法设计中的抽象思维和问题转化能力。

网硕互联帮助中心

网硕互联帮助中心

评论前必须登录!

注册