每日更新教程,评论区答疑解惑,小白也能变大神!"

目录

一.开关电源可靠性的重要性

1.1常见误区与真实原因

1.2可靠性问题的核心

1.3解决方向

二.系统可靠性的定义

2.1核心指标与计算公式

2.2通俗理解

2.3应用场景

三.环境温度对元器件的影响

3.1.环境温度

3.1.1半导体IC(如三极管)

3.1.2电容器

3.1.3电阻器

3.2负荷率对元器件的影响

3.2.1半导体IC

3.2.1电阻器

3.3设计高可靠性开关电源的关键

四.可靠性设计核心原则整理

4.1定量要求

4.2性能与可靠性并重

4.3综合平衡

4.4技术优选

4.5冗余设计

4.6简化设计

4.7高规格选型

4.8避免薄弱环节

4.9热管理

4.10示例对比

五.可靠性设计关键点

5.1负荷率设计

5.2热设计核心

5.3散热仿真应用

5.4简化总结

一.开关电源可靠性的重要性

- 开关电源是各类电子系统的核心组件,其可靠性直接影响整体设备的稳定性。随着需求增长,对可靠性的要求也日益严格。

1.1常见误区与真实原因

- 许多人误以为可靠性仅取决于元器件质量或制造工艺,实际上系统设计和环境温度才是关键因素。

- 数据支持:美国海军统计显示,设计问题占故障原因的40%,元器件问题占26%,制造工艺仅占10%。

- 民用领域:日本数据表明,80%的可靠性问题源于设计(包括元器件选型、质量等级和负荷率等)。

1.2可靠性问题的核心

80%的开关电源故障与设计及元器件相关,包括:

- 元器件选型不当

- 质量等级不匹配

- 元器件负荷率过高

1.3解决方向

设计者需将可靠性作为核心指标,并通过以下措施提升:

- 优化系统设计,降低环境温度影响

- 严格筛选元器件,合理控制负荷率

- 建立可靠性验证流程

通过系统性改进设计和元器件管理,才能实现电源的高稳定性与长寿命。

二.系统可靠性的定义

- 系统可靠性指在特定使用条件和规定时间内,系统能够正常完成预期功能的能力。例如,一台电脑连续工作8小时不出现故障的概率就属于可靠性评估范畴。

2.1核心指标与计算公式

可靠度R(t) 表示系统在时间t内正常工作的概率。若初始有n₀个元件,t时刻剩余n个正常,则: ![]() 范围始终在0到1之间,值越高可靠性越强。

范围始终在0到1之间,值越高可靠性越强。

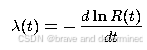

失效率λ(t) 反映单位时间内发生故障的概率,计算公式为:  当λ为常数时(即故障率稳定),可靠度呈指数衰减:

当λ为常数时(即故障率稳定),可靠度呈指数衰减:

![]()

平均无故障时间(MTBF) 直接体现系统可靠性,计算公式为: ![]() 例如某电源λ=0.0001/小时,则MTBF=10,000小时,意味着平均约1.14年出现一次故障。

例如某电源λ=0.0001/小时,则MTBF=10,000小时,意味着平均约1.14年出现一次故障。

2.2通俗理解

- 可靠度类似“存活率”:100台设备运行1年后剩95台,R(1年)=95%。

- 失效率类似“故障速度”:若每年5台故障,λ≈0.05/年。

- MTBF类似“健康寿命”:λ=0.05/年时,MTBF=20年,即平均20年才出故障。

2.3应用场景

电子设备(如电源)常用MTBF衡量质量,工业标准通常要求MTBF≥5万小时。通过降低失效率λ(如改进散热设计),可直接提升MTBF数值。

三.环境温度对元器件的影响

3.1.环境温度

3.1.1半导体IC(如三极管)

- 以功率使用率(PD/PR)为0.5设计时,环境温度从20℃升至80℃,失效率增加30倍。高温会加速半导体老化,导致性能退化。

3.1.2电容器

- 以电压使用率(UD/UR)为0.65设计时,环境温度从20℃升至80℃,失效率增加14倍。温度升高会加剧电解液蒸发,缩短电容寿命。

3.1.3电阻器

- 以功率使用率(PD/PR)为0.5设计时,环境温度从20℃升至80℃,失效率增加4倍。高温可能导致电阻值漂移或材料氧化。

3.2负荷率对元器件的影响

3.2.1半导体IC

- 在50℃环境温度下,功率使用率(PD/PR)从0.2增至0.8时,失效率飙升1000倍。高负荷会加速结温上升,引发热击穿。

3.2.1电阻器

- 功率使用率(PD/PR)从0.2增至0.8时,失效率增加8倍。过载会导致电阻过热,甚至烧毁。

3.3设计高可靠性开关电源的关键

控制环境温度

- 通过散热设计(如散热片、风扇)降低元器件工作温度。

- 避免将电源安装在高温区域。

合理设置负荷率

- 半导体IC的功率使用率建议≤0.5,电容器电压使用率≤0.65。

- 留足余量,避免长期满负荷运行。

选型与降额设计

- 选择高温耐受性强的元器件(如105℃电容)。

- 采用降额设计(如额定功率的50%~70%实际使用)。

四.可靠性设计核心原则整理

4.1定量要求

- 设计时必须明确具体的可靠性数值指标,避免模糊描述。

4.2性能与可靠性并重

- 在确保功能达标的前提下,优先选择能提升可靠性的设计方案。

4.3综合平衡

- 权衡性能、成本、研发周期等因素,避免单一追求高可靠性导致其他环节失衡。

4.4技术优选

- 优先采用经过验证的新技术、新工艺或成熟方案,降低未知风险。

4.5冗余设计

- 关键部件(如功率管、电容)通过并联等方式增加备份,避免单点故障。

4.6简化设计

- 减少元器件数量,降低故障概率。例如用集成芯片替代分立元件。

4.7高规格选型

- 在相同体积下选用功率/电压余量更大的元器件。

- 优先选择军工级、车规级等高可靠性器件。

4.8避免薄弱环节

- 禁用电解电容(寿命短)、锗器件(温漂大)和塑料封装(散热差)。

- 选用金属/陶瓷封装器件以提升散热和密封性。

4.9热管理

- 通过散热片、风道设计或降额使用控制温升,避免高温加速器件老化。

4.10示例对比

- 不建议:使用普通电解电容+塑料封装三极管。

- 建议:采用固态电容+金属封装MOSFET,并预留30%功率余量。

五.可靠性设计关键点

5.1负荷率设计

- 半导体器件电压降额应低于0.6,电流降额应低于0.5。设计时需考虑参数容差(如温度漂移、制造误差),确保电源在参数波动时仍能工作。

- 电容负荷率建议0.5,最高不超过0.8。高频应用中需进一步降低电压负荷,电解电容需特别注意。钽电容电压负荷需低于0.3,但普通电容不宜低于0.3以避免低压失效。

- 电阻负荷率应控制在0.1-0.5之间。低于0.1可能增加失效率,推荐保持0.3左右以平衡可靠性与成本。

5.2热设计核心

- 温度每升2℃,元器件失效率增10%。需从控制发热和散热两方面优化:

- 减少发热量:选用低损耗开关管和二极管,采用软开关技术降低开关损耗,高频变压器使用多股细线减少趋肤效应。

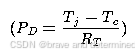

- 散热方案:通过散热器(传导+对流)或风扇强制散热。关键公式:

其中( T_j )为结温(如150℃),( T_c )为壳温,( R_T )为热阻。

其中( T_j )为结温(如150℃),( T_c )为壳温,( R_T )为热阻。

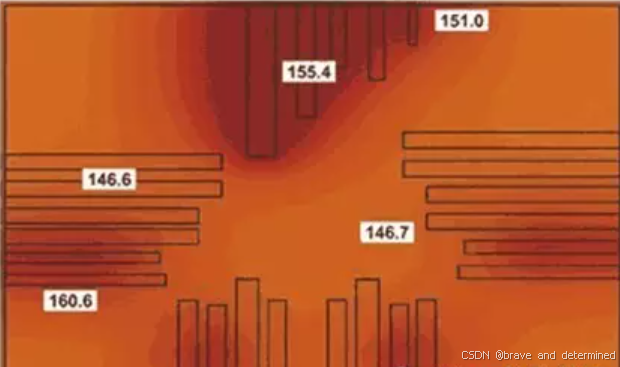

5.3散热仿真应用

- 仿真用于优化封装和PCB设计,尤其在高环境温度(如125℃)场景:

- 关键参数:芯片尺寸、功率器件位置、材料导热性(如硅芯片、焊料、铜层厚度)。

- 热阻路径:通过Θja(环境热阻)、Θjc(外壳热阻)等指标评估散热性能。

- 实施优化:调整PCB覆铜层(如2盎司铜)、散热孔布局或功率分布,避免局部过热(如>150℃)。

5.4简化总结

- 元器件负荷:半导体、电容、电阻均需降额使用,典型值0.3-0.5。

- 散热管理:减少损耗+增强散热(散热器/风扇),公式计算允许功耗。

- 仿真辅助:通过模型预测热点,优化材料与布局,适应高温环境。

网硕互联帮助中心

网硕互联帮助中心

评论前必须登录!

注册