本文还有配套的精品资源,点击获取

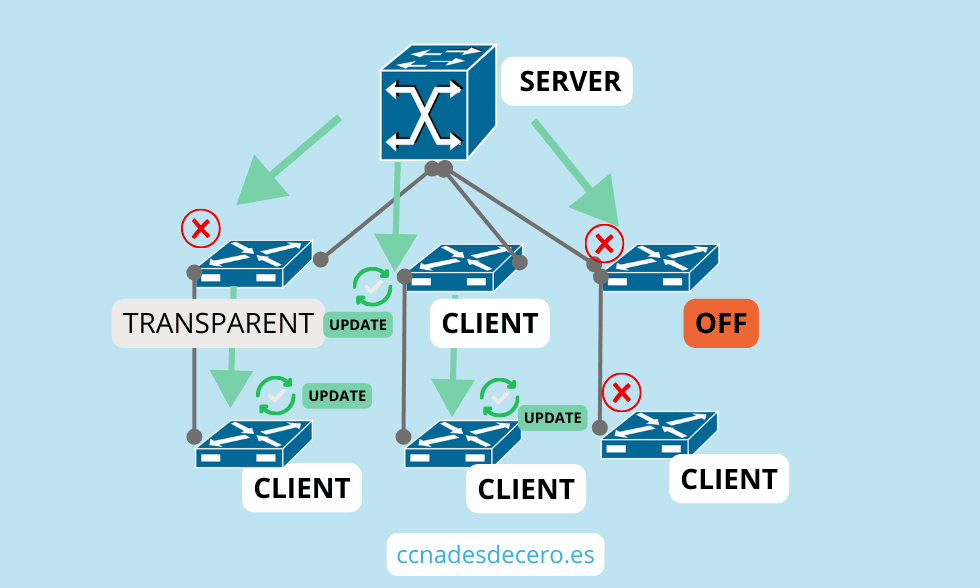

简介:在IT领域,客户端-服务器(Client-Sever)架构是常见的网络通信模式,用于处理应用程序如登录、注册、聊天系统等。客户端运行在用户设备上,服务器运行在远程主机上处理数据和服务请求。服务器通常通过Socket接口与客户端通信,使用TCP/IP或UDP协议。在实现登录、注册和聊天时,服务器端会进行身份验证、数据库操作,并确保通信安全。同时,还需要考虑性能、错误处理和并发控制,以优化用户体验。

1. 客户端-服务器架构模式概念

1.1 基础定义与重要性

客户端-服务器(Client-Server)架构是一种分布式计算模型,其核心在于将任务分为两部分,一部分由客户端完成,另一部分由服务器端处理。这种模式的特点是高度模块化,易于扩展和维护。

1.2 架构模式的工作流程

在客户端-服务器架构中,客户端发送请求到服务器,服务器接收请求后处理并返回结果。这种模式下,客户端负责提供用户界面和前端逻辑,而服务器端则处理复杂的业务逻辑和数据存储。

1.3 架构模式的实例应用

Web浏览、电子邮件、文件共享等服务都是客户端-服务器架构模式的实际应用。这些服务都依赖于服务器端的稳定运行和客户端的有效请求。

此架构模式是现代网络服务的基石,理解它的基本概念与工作流程对于IT行业的专业人士来说至关重要。在后续章节中,我们将深入探讨如何通过Socket接口实现网络编程,并了解TCP/IP和UDP协议在网络通信中的具体应用。

2. 网络编程中的Socket接口

2.1 Socket接口的基本概念与作用

2.1.1 Socket接口的定义和分类

Socket,也称为套接字,是一种网络通信的端点,允许两个程序之间进行数据传输。它是网络通信的基础,提供了应用程序与网络协议栈之间的抽象层,以便进行数据交换。

在TCP/IP协议中,常见的Socket类型包括流式套接字(SOCK_STREAM)和数据报套接字(SOCK_DGRAM)。流式套接字基于TCP协议,提供可靠、有序、无重复的字节流传输,适合要求高可靠性的应用。数据报套接字基于UDP协议,传输快速但不保证可靠性,适用于对实时性要求高的场合。

2.1.2 Socket编程的必要性和应用领域

Socket编程是网络应用开发的核心,无论是网络服务还是客户端程序,都离不开Socket。通过Socket,开发者可以实现网络协议自定义、数据通信、远程过程调用等。

Socket编程的应用领域非常广泛,包括但不限于:

- Web服务和客户端应用

- 文件传输协议(FTP)服务器与客户端

- 实时通信服务如聊天服务器

- 游戏服务器,如多人在线游戏

- 远程监控和管理系统

2.2 基于Socket的网络通信模型

2.2.1 客户端Socket的建立与连接

客户端Socket需要指定服务器的IP地址和端口号来建立连接。以下是创建一个TCP客户端Socket的伪代码:

import socket

# 创建一个socket对象

client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

# 服务器的IP地址和端口号

server_address = ('127.0.0.1', 12345)

# 连接到服务器

client_socket.connect(server_address)

在这段代码中, socket.socket() 函数创建了一个新的Socket对象,参数 AF_INET 指明使用IPv4地址, SOCK_STREAM 指明使用TCP协议。之后,使用 connect 方法连接到服务器。

2.2.2 服务器端Socket的监听与接受

服务器端Socket需要绑定到特定的IP地址和端口号,并开始监听连接请求。当有客户端请求连接时,服务器端需要接受这个连接。以下是一个简单的TCP服务器监听并接受连接的伪代码:

import socket

# 创建一个socket对象

server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

# 绑定到指定的IP地址和端口号

server_address = ('localhost', 12345)

server_socket.bind(server_address)

# 开始监听连接请求

server_socket.listen(1)

# 接受客户端连接

connection, client_address = server_socket.accept()

在上述代码中, bind 方法将Socket绑定到指定的地址和端口上, listen 方法使Socket进入被动监听状态,参数 1 表示允许的最大连接数。 accept 方法则用于接受一个客户端连接,并返回一个新的Socket对象用于与该客户端通信。

2.2.3 数据的发送与接收机制

数据的发送和接收是通过调用Socket对象的 send 和 recv 方法完成的。以下是数据发送和接收的基本示例:

# 发送数据

message = 'Hello, world!'

connection.sendall(message.encode())

# 接收数据

data = connection.recv(1024)

sendall 方法用于发送全部数据,而 recv 方法则用于接收数据,参数 1024 指定最大接收字节数。实际应用中需要处理异常和确保数据完整性的逻辑。

2.3 Socket编程实例演示

2.3.1 简单的Socket通信示例代码

下面展示了一个简单的基于Python的Socket通信示例,包括一个服务器端和一个客户端:

# 服务器端代码

import socket

server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

server_address = ('localhost', 12345)

server_socket.bind(server_address)

server_socket.listen(1)

connection, client_address = server_socket.accept()

try:

print('Connection from:', client_address)

while True:

data = connection.recv(1024)

if data:

print('Received data:', data.decode())

response = 'Acknowledged'

connection.sendall(response.encode())

else:

print('No data from', client_address)

break

finally:

connection.close()

# 客户端代码

import socket

client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

server_address = ('localhost', 12345)

client_socket.connect(server_address)

try:

message = 'Hello, server!'

client_socket.sendall(message.encode())

response = client_socket.recv(1024)

print('Received:', response.decode())

finally:

client_socket.close()

以上代码展示了如何通过Socket实现基本的客户端和服务器端通信。服务器端在收到客户端的消息后发送一个确认消息。客户端和服务器端都使用了 try…finally 结构来确保连接正确关闭,即使在发生异常的情况下。

2.3.2 多线程Socket通信的实现

在高并发的网络应用中,使用多线程可以提高服务器的处理能力。下面的示例展示了如何使用Python的 threading 模块来处理多个客户端连接:

import socket

import threading

def client_handler(connection):

try:

while True:

data = connection.recv(1024)

if data:

print('Received data:', data.decode())

response = 'Processed'

connection.sendall(response.encode())

else:

break

finally:

connection.close()

server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

server_address = ('localhost', 12345)

server_socket.bind(server_address)

server_socket.listen(5)

while True:

connection, client_address = server_socket.accept()

client_handler_thread = threading.Thread(target=client_handler, args=(connection,))

client_handler_thread.start()

在这个例子中,每当有客户端连接时,服务器都会创建一个新的线程来处理该连接。 client_handler 函数负责与客户端通信。服务器使用一个无限循环等待新的连接。

2.3.3 高并发场景下的Socket使用策略

在处理大量并发连接时,除了使用多线程,还可以考虑其他策略:

- I/O多路复用 :使用 select 或 poll 等系统调用实现高效的事件驱动模型,单个线程可以监听多个Socket的事件。

- 异步I/O :使用异步编程模型,如Python的 asyncio 库,可以更高效地处理I/O密集型任务。

- 非阻塞Socket :将Socket设置为非阻塞模式,可以在没有数据时立即返回,避免线程阻塞等待。

- 负载均衡 :在多个服务器之间分发流量,可以使用硬件负载均衡器或软件负载均衡策略。

每种策略都有其适用的场景和优缺点,合理选择可以大幅提升网络应用的性能和稳定性。在设计高并发的网络应用时,需要综合考虑资源、性能和可维护性。

3. TCP/IP和UDP协议在网络通信中的应用

3.1 TCP/IP协议簇简介

3.1.1 TCP/IP模型与层次结构

TCP/IP协议簇,是一组用于互联网数据通信的协议。它并非单个协议,而是一个包含多种协议的大家族。该协议簇最著名的两个成员是传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP),其中IP负责将数据包路由至目的地,TCP负责在两个网络系统间建立可靠连接并传输数据。

TCP/IP模型分为四个层次:网络接口层、互联网层、传输层和应用层。

- 网络接口层 :负责将IP数据报封装成帧并在网络上发送,或将帧解析为IP数据报。它对应的是数据链路层和物理层。

- 互联网层 :主要实现网络之间的数据传输。它主要功能是处理IP数据报的路由,以及数据报的分片与重组。

- 传输层 :提供端到端的数据传输。TCP和用户数据报协议(UDP)是该层的主要协议。TCP提供可靠的、面向连接的服务,而UDP提供不可靠的、无连接的服务。

- 应用层 :处理特定应用的细节。这一层的协议有HTTP、FTP、SMTP等,它们定义了应用如何在传输层之上进行交互。

3.1.2 TCP与UDP协议的特点和选择

在TCP/IP模型中,TCP和UDP是最常用的两个协议。它们各自有不同的特点和适用场景。

TCP(传输控制协议)

TCP提供的是面向连接的服务,它确保数据包按照正确的顺序到达,并且丢失的数据包会得到重传。TCP适合于对数据传输可靠性要求高的应用,如网页浏览、文件传输、电子邮件等。

TCP的连接过程需要经过“三次握手”,以确认双方的接收和发送能力。数据传输完成后,还需要进行“四次挥手”来断开连接。

UDP(用户数据报协议)

UDP提供的是无连接的服务,发送的数据包之间没有顺序,也不保证数据包的可靠到达。UDP适用于那些对实时性要求高,但可以容忍一定丢包的场景,如在线视频、在线游戏和实时语音通信。

UDP因为没有复杂的连接管理,所以开销低,传输效率高,但是需要应用层来处理丢包、重传等可靠性问题。

在选择TCP或UDP时,需要考虑应用的实际需求,包括数据的大小、实时性要求、网络的可靠性等因素。

3.2 TCP协议的连接管理和数据传输

3.2.1 三次握手与四次挥手过程

TCP通过三次握手建立连接。以下是三次握手的详细步骤:

在数据传输结束后,需要四次挥手断开连接。以下是四次挥手的详细步骤:

3.2.2 流量控制与拥塞控制机制

为了保证网络的稳定性和数据传输的高效性,TCP采取了流量控制和拥塞控制机制。

流量控制

流量控制是为了避免发送方发送数据过快导致接收方来不及处理。TCP利用滑动窗口机制实现流量控制。窗口大小在TCP头部中表示,它反映了发送方还可以发送多少字节的数据而无需等待确认。

拥塞控制

拥塞控制是为了防止过多的数据注入到网络中,导致网络中的路由器或链路过载。拥塞控制的方法主要有四种:

- 慢启动(Slow Start)

- 拥塞避免(Congestion Avoidance)

- 快速重传(Fast Retransmit)

- 快速恢复(Fast Recovery)

通过这些方法,TCP可以动态调整拥塞窗口的大小,从而控制数据发送的速率。

3.2.3 TCP协议的可靠性保证

TCP通过一系列机制保证数据传输的可靠性,主要包括以下几个方面:

- 序列号与确认应答 :每个发送的数据包都带有序列号,接收方通过返回带有序列号的确认应答来确认数据的正确接收。

- 重传机制 :如果发送方在指定时间内未收到确认应答,会重新发送数据包。

- 校验和 :每个数据包都携带一个校验和,用于检查传输过程中数据是否损坏。

- 数据包排序 :接收方会对到达的数据包进行排序,确保数据按正确的顺序重组。

3.3 UDP协议的特点及应用实例

3.3.1 UDP协议的工作方式和优势

UDP是一个无连接的协议,它在IP协议之上增加了一点控制功能。由于UDP简单,它几乎没有开销,提供一种“尽力而为”的数据传输服务。

UDP的主要特点和优势如下:

- 无连接 :发送数据前不需要建立连接,节省时间。

- 开销小 :由于不需要维护连接状态,UDP头部的开销小(仅8字节)。

- 传输速度快 :由于少了握手、确认应答等过程,发送和接收数据的速度快。

- 适用于多播和广播 :UDP支持一对多的通信,特别适合直播流媒体等应用。

3.3.2 在实时应用中UDP的使用场景

在需要实时通信的应用中,如在线游戏、视频会议、实时语音通话等,UDP通常是一个更好的选择。例如,在一个多人在线游戏场景中,游戏客户端需要实时接收来自服务器的游戏状态更新。使用UDP可以减少延迟,提升玩家的游戏体验。

3.3.3 UDP与TCP的性能比较分析

UDP和TCP在性能上有很大的差异,尤其是在延迟、带宽利用率和资源消耗等方面。

- 延迟 :UDP由于不需要握手和确认机制,延迟会更低。

- 带宽利用率 :在高带宽利用率场景下,UDP会更有效率,因为TCP的拥塞控制和流量控制可能会限制发送速率。

- 资源消耗 :TCP消耗的系统资源更多,因为它需要维护连接状态,而UDP不需要。

- 可靠性 :TCP提供了可靠的数据传输,而UDP没有提供,因此在可靠性要求较高的应用中,需要在应用层实现可靠性机制。

选择UDP还是TCP,取决于应用的需求。对于对实时性要求高且可以容忍一定丢包的应用,UDP是一个更优的选择。对于需要确保数据完整性和顺序的应用,TCP是更合适的选择。

4. 登录、注册、聊天系统实现方法

在现代互联网应用中,登录、注册、聊天系统是构成基础交互功能的核心部分。它们各自需要独立的机制来保障用户的使用体验和系统的安全。本章将对这些系统的实现方法进行深入探讨,从用户身份验证机制到聊天系统的设计要点,再到系统集成与测试。

4.1 用户身份验证机制

4.1.1 登录系统的设计与实现

登录系统是用户与应用交互的第一道大门。它的设计与实现必须兼顾用户体验和安全性。通常,登录系统会要求用户提供凭证,如用户名和密码,这些凭证通过安全的通道发送到服务器进行验证。

4.1.1.1 凭证验证流程

4.1.1.2 安全通信

为了防止凭证在传输过程中被截获,应该使用安全的通信协议,如HTTPS。HTTPS可以防止中间人攻击,保证数据的机密性和完整性。

4.1.1.3 登录凭证的存储

在服务器端,用户的登录凭证不应该以明文形式存储。常见的做法是使用哈希加盐的方式来存储密码的哈希值。这样即使数据库被泄露,攻击者也难以还原出原始密码。

4.1.2 注册流程及数据存储方案

注册流程允许新用户创建账户,是用户进入系统的入口。注册流程需要考虑信息的收集、验证和存储。

4.1.2.1 用户信息的收集

在注册过程中,需要用户输入的信息通常包括用户名、密码、邮箱、手机号码等。根据应用的不同,还可能需要收集用户的其他信息,如生日、性别、位置等。

4.1.2.2 验证流程

- 邮箱验证 :发送一封含有验证链接的邮件到用户注册邮箱,用户点击链接后完成邮箱验证。

- 手机验证 :发送一个含有一次性验证码的短信到用户手机,用户输入验证码后验证手机。

4.1.2.3 数据存储

注册信息中的敏感数据(如密码)应使用哈希加盐存储。其他数据如邮箱和手机号码,可以根据需要考虑是否加密。

4.1.3 安全性考虑:密码加密与验证

密码的加密是保护用户信息安全的重要环节。使用一种慢哈希函数(如bcrypt)可以增加破解密码的难度。这种函数设计的初衷就是为了在验证密码时消耗较多的计算资源,从而减慢暴力破解的速度。

4.1.3.1 密码哈希

例如,当用户注册或更改密码时,系统可以执行以下步骤:

import bcrypt

def hash_password(plaintext_password):

# 将密码转换为字节串,然后生成盐值

salt = bcrypt.gensalt()

# 对密码进行哈希

hashed_password = bcrypt.hashpw(plaintext_password.encode('utf-8'), salt)

return hashed_password

在验证密码时:

def check_password(plaintext_password, hashed_password):

# 对用户输入的明文密码进行哈希

return bcrypt.checkpw(plaintext_password.encode('utf-8'), hashed_password)

这些步骤确保密码被安全地处理,即使数据泄露,攻击者也难以直接获取密码。

4.2 聊天系统的设计要点

4.2.1 聊天消息的实时传输

聊天系统需要实时性,即消息从发送方发送出去后,应尽可能快地传递给接收方。这通常涉及消息队列、推送通知机制和WebSockets等技术。

4.2.1.1 消息队列

消息队列(如RabbitMQ、Kafka)可以有效管理消息的传输。消息发送方将消息发布到队列中,消息接收方订阅队列并处理消息。

graph LR

A[客户端] –>|发送消息| B[消息队列]

B –>|传递消息| C[服务器]

C –>|接收消息| D[客户端]

4.2.1.2 WebSockets

对于需要双向实时通信的应用场景,WebSockets提供了一个基于TCP的全双工通信通道。

// 建立WebSocket连接

var socket = new WebSocket('wss://example.com/ws');

// 连接打开事件

socket.onopen = function (event) {

socket.send('Hello Server!');

};

// 接收到消息事件

socket.onmessage = function (event) {

console.log('Message from server ', event.data);

};

4.2.2 聊天记录的保存与查询

聊天记录的保存对用户体验至关重要,同时还需要提供方便的记录查询功能。

4.2.2.1 存储策略

聊天记录可以存储在数据库中,每次消息传递时,将消息写入数据库。为了提高查询效率,可以建立索引。

CREATE TABLE chat_messages (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

sender_id INT NOT NULL,

receiver_id INT NOT NULL,

message TEXT NOT NULL,

send_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

INDEX idx_sender_receiver (sender_id, receiver_id)

);

4.2.3 用户状态的实时更新与同步

用户状态的更新(如在线、离线)需要快速同步给所有在线用户。

4.2.3.1 在线状态的跟踪

可以使用数据库或缓存系统来跟踪用户的在线状态。

# 更新用户在线状态

def update_user_status(user_id, status):

cache.set(f"online_{user_id}", status, timeout=300) # 300秒后自动过期

# 检查用户是否在线

def is_user_online(user_id):

return cache.get(f"online_{user_id}") == "online"

4.3 系统集成与测试

4.3.1 客户端与服务器的整合测试

整合测试是确保客户端和服务器端能够正确交互的关键环节。

4.3.1.1 测试流程

整合测试应包括以下几个步骤:

4.3.2 性能评估和瓶颈分析

性能评估和瓶颈分析能够揭示系统的性能限制和潜在的性能问题。

4.3.2.1 性能评估工具

性能评估工具如JMeter、LoadRunner可以模拟大量用户对系统进行压力测试。

jmeter -n -t login_test.jmx -l log.jtl

4.3.3 用户体验优化与反馈收集

用户体验优化是一个不断迭代的过程,需要用户的反馈作为依据。

4.3.3.1 反馈收集机制

可以通过调查问卷、用户访谈、数据分析等方式收集用户反馈。

# 用户反馈数据收集函数

def collect_feedback(user_id, feedback):

feedback_data = {

"user_id": user_id,

"feedback": feedback,

"timestamp": datetime.now()

}

# 将反馈数据存储到数据库

database.insert('feedback', feedback_data)

总结本章节内容,我们详细探讨了登录、注册、聊天系统的设计与实现方法。从用户身份验证机制、聊天系统的实时传输与状态同步,到整合测试和用户体验优化,每一步都关键于保障系统的健壮性和用户的满意度。这些系统的实现需要对安全性和实时性有深入的理解和精确的技术运用。

5. 服务器与客户端数据库交互

在现代网络应用中,数据库是一个不可或缺的组成部分,它负责存储和管理应用所需的所有数据。在客户端和服务器之间进行有效的数据交互是构建高效、稳定应用的关键。本章节将探讨服务器与客户端如何通过数据库进行交互,涵盖数据库选择、服务器端操作和客户端交互实践的各个方面。

5.1 数据库与网络应用的关系

数据库不仅存储着网络应用的数据,还负责处理数据的读写请求,是网络应用后端的基石。

5.1.1 数据库在系统中的作用和重要性

数据库系统为网络应用提供了一个结构化存储数据的方式。这些数据包括用户信息、内容、日志记录、配置数据等。在处理大量数据和需要快速检索数据的场景下,数据库的作用尤为关键。

数据库还提供了数据一致性和完整性保障。通过事务处理、锁机制、并发控制等技术,数据库能够保证在多用户环境下数据的安全性和准确性。

5.1.2 数据库访问技术的选择与对比

数据库访问技术的选择通常由多种因素决定,包括但不限于应用需求、性能考虑、开发便捷性等。主要的数据库访问技术包括:

- 原生API:如MySQL C API,提供了最底层的数据库访问能力,可以实现高度定制化,但开发复杂度高。

- ODBC/JDBC:提供了一种通用的数据库访问方式,可以跨平台、跨数据库,但性能上可能不是最优。

- ORM(对象关系映射):如Hibernate、Entity Framework,抽象了数据库访问细节,使得开发者能以面向对象的方式操作数据库,极大地提高了开发效率,但可能会有性能损耗。

5.2 服务器端数据库操作实现

服务器端的数据库操作主要负责处理业务逻辑中对数据的请求,这一部分的性能直接影响整个应用的效率。

5.2.1 数据库连接池的应用

数据库连接池是一个用于管理数据库连接的缓存池,它可以显著提高应用性能,特别是在高并发环境下。连接池的主要优势包括:

- 减少连接开销:通过复用已经建立的数据库连接,避免了频繁的连接创建和销毁带来的性能开销。

- 稳定的性能表现:连接池可以平衡请求负载,防止数据库连接数过多导致的服务器崩溃。

- 提供配置灵活性:可以配置连接池的大小、超时时间、连接有效性检测等参数,以适应不同的使用场景。

5.2.2 SQL语句的执行与错误处理

执行SQL语句是与数据库交互的基础,正确处理SQL语句的执行结果和异常是保证应用稳定运行的关键。基本的执行流程包括:

try {

// 创建一个数据库连接

Connection conn = pool.getConnection();

// 创建一个语句对象

Statement stmt = conn.createStatement();

// 执行查询

ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM users WHERE id = 1");

while (rs.next()) {

// 处理结果集

System.out.println(rs.getInt("id") + "\\t" + rs.getString("name"));

}

// 关闭连接和语句对象

rs.close();

stmt.close();

conn.close();

} catch (SQLException e) {

// 打印SQL异常信息

e.printStackTrace();

}

5.2.3 数据库事务的管理与优化

事务是数据库操作的基本单位,它保证了一组操作要么全部成功,要么全部失败。对于涉及多个步骤的操作,事务显得尤为重要。事务管理的关键概念包括:

- ACID属性:原子性(Atomicity)、一致性(Consistency)、隔离性(Isolation)、持久性(Durability)是事务的基本特性。

- 事务隔离级别:不同的隔离级别可以解决并发环境下的不同问题,但也会带来性能上的牺牲。常见的隔离级别包括读未提交(Read Uncommitted)、读提交(Read Committed)、可重复读(Repeatable Read)和串行化(Serializable)。

5.3 客户端数据库交互实践

客户端数据库交互关注如何让客户端有效地使用数据库来提升用户体验,这包括本地缓存策略、数据同步以及安全性等方面。

5.3.1 客户端数据缓存策略

客户端缓存是减少网络通信和提升用户体验的重要手段。合理的缓存策略可以减少对服务器的不必要请求,减少延迟。

- 缓存位置:客户端缓存可以放在本地文件、内存、或是使用更高级的本地数据库,如SQLite。

- 缓存级别:缓存可以是全量缓存,也可以是部分缓存,根据需要更新的频率和数据的重要性进行选择。

- 缓存更新策略:定时更新、懒加载或事件触发更新,都是常见的缓存更新方式。

5.3.2 数据同步与冲突解决机制

数据同步是确保客户端和服务器端数据一致性的重要手段。常见的同步策略有:

- 拉取(Pull):客户端定期或在特定条件下从服务器拉取最新的数据。

- 推送(Push):服务器主动将更新的数据发送给客户端。

冲突解决机制涉及到多个客户端或客户端与服务器间的数据同步时,如何处理同一数据的不同版本,例如:

- 时间戳:比较数据的修改时间,选择最新的数据。

- 版本号:在数据中增加版本号字段,使用版本号来解决冲突。

- 中心服务器:所有的数据更新都通过中心服务器进行,由服务器来解决冲突。

5.3.3 客户端数据库的安全性考虑

客户端数据库存储的数据对用户隐私至关重要,因此保证数据的安全性显得尤为重要。安全措施包括:

- 加密:对存储在客户端的敏感数据进行加密。

- 认证:对客户端数据库操作进行身份验证,确保数据操作的合法性和可追溯性。

- 防注入:使用参数化查询等手段防止SQL注入攻击。

// 使用SQLite进行客户端数据库操作示例

const sqlite3 = require('sqlite3').verbose();

const db = new sqlite3.Database('./my_database.db');

db.serialize(() => {

db.run('CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, email TEXT)');

db.run("INSERT INTO users (name, email) VALUES ('John Doe', 'john@example.com')");

});

db.each('SELECT * FROM users', (err, row) => {

if (err) {

console.error(err.message);

} else {

console.log(row.id + ' ' + row.name);

}

});

db.close();

服务器与客户端的数据库交互涉及到许多层面的技术选择和实现细节,从数据库的选择到具体的数据库操作,从数据同步到数据安全,都需要考虑周全以确保应用的高效和安全。下一章节将聚焦于网络数据传输的安全性,探讨如何在客户端和服务器之间建立安全的数据传输机制。

6. 网络数据传输安全措施

6.1 网络数据加密技术

在日益增长的网络通信安全需求面前,数据加密成为了不可或缺的组成部分。通过加密技术,我们能够确保数据在传输过程中即便被截获,也无法被第三方轻易解读。

6.1.1 对称加密与非对称加密原理

对称加密和非对称加密是两种常见的加密方式,它们在密钥的使用上有着本质的区别。

对称加密 使用单一密钥对数据进行加密和解密。这意味着在通信的两端,双方必须共享同一个密钥。这种方式的缺点在于密钥的分发和管理比较复杂,但它的优点是加密和解密速度快,适合大量数据的处理。常见的对称加密算法有AES(高级加密标准)、DES(数据加密标准)等。

非对称加密 使用一对密钥,即公钥和私钥,公钥用于加密数据,私钥用于解密数据。这种机制的一个关键优势是公钥可以公开,而私钥保持私密,极大地简化了密钥的分发问题。非对称加密适用于身份验证、数字签名等场景。著名的非对称加密算法有RSA、ECC(椭圆曲线加密算法)等。

6.1.2 SSL/TLS协议的实现与应用

SSL(安全套接层)和TLS(传输层安全性协议)是两种广泛使用的协议,用以在互联网上提供数据加密、身份验证和数据完整性。

SSL/TLS协议在传输层和应用层之间工作,通过建立安全连接确保传输数据的机密性和完整性。通常,当我们在浏览器中访问一个HTTPS网站时,浏览器和服务器就会通过SSL/TLS握手,建立起一个安全通道。

在实现SSL/TLS时,服务器会拥有一个由证书颁发机构(CA)签发的数字证书。这个证书包含了服务器的公钥,客户端可以使用这个公钥对数据进行加密。非对称加密使得客户端和服务器之间的首次通信变得安全,随后双方可以协商出一个对称密钥用于后续的数据传输。

6.2 安全认证机制

为了保证通信双方的身份真实性,认证机制扮演了重要角色。

6.2.1 基于证书的认证过程

基于证书的认证过程涉及第三方机构——认证中心(CA),CA的主要职责是发放和管理数字证书。当一个服务器希望被识别为合法服务器时,它会向CA申请一个数字证书。证书中包含服务器的公钥,以及CA的签名信息。

当客户端与服务器建立连接时,服务器会提供它的数字证书。客户端通过验证CA的签名,可以确认证书的真实性以及服务器的身份。这个过程保证了客户端与合法服务器之间的通信不会被冒充。

6.2.2 认证中心(CA)的工作原理

认证中心的核心是维护一个可信的公共密钥基础设施(PKI),其中包括证书的签发、撤销和更新。

- 签发 :当一个用户(或服务器)向CA提交申请时,CA会对申请者的身份进行验证。验证通过后,CA会使用其私钥对申请者的公钥及相关信息进行签名,形成数字证书并颁发。

- 撤销 :如果数字证书的私钥丢失或者证书持有者的身份发生变化,用户可以请求CA撤销证书。撤销后的证书将被加入到证书撤销列表(CRL)中,或者使用在线证书状态协议(OCSP)进行实时查询。

- 更新 :数字证书是有有效期的。证书即将过期时,需要向CA申请更新,否则证书将失效。

6.2.3 双因素认证的实现方法

双因素认证(Two-factor authentication, 2FA)是指利用两种不同的认证手段来增强安全性。通常,这些手段包括:

- 知识因素:用户知道的信息,如密码;

- 拥有因素:用户拥有的实体,如手机或安全令牌;

- 内在因素:用户的生物特征,如指纹、面部识别。

实现2FA,用户首先需要提供知识因素,然后提供拥有因素或内在因素中的任意一个。比如,在线服务要求用户输入密码(知识因素),然后输入从手机接收到的一次性验证码(拥有因素)。这样的双重验证大大增加了安全性。

6.3 网络攻击防范与应急响应

网络攻击是互联网安全中不可忽视的一部分,网络防御和应急响应机制是保障系统安全的重要环节。

6.3.1 常见网络攻击类型及防护策略

网络攻击可以分为很多类型,其中比较常见的有:

- 拒绝服务攻击(DoS/DDoS) :通过发送大量请求使服务不可用。防护措施包括限制连接数、设置流量监控等。

- 中间人攻击(MITM) :攻击者插入通信双方中间,截取或篡改信息。可以使用SSL/TLS等加密协议进行防范。

- 钓鱼攻击 :通过假冒网站或邮件诱导用户提供敏感信息。用户教育和多因素认证机制可以减少这类攻击。

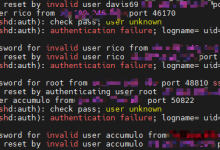

6.3.2 安全事件的监测与响应流程

安全事件的监测和响应是一个动态的过程,包括:

- 监测 :实时监控系统日志,寻找异常行为。

- 分析 :一旦发现可疑行为,立即进行分析,判断是否为安全事件。

- 响应 :对已确认的安全事件,执行预定的应对措施,如隔离受影响系统、通知用户等。

- 恢复 :事件处理完毕后,对系统进行修复,更新安全策略,防止类似事件再次发生。

6.3.3 漏洞管理与系统更新策略

对已知的软件漏洞进行管理,并及时更新系统是减少安全风险的有效手段。一套有效的漏洞管理与更新策略应包括:

- 漏洞识别 :使用漏洞扫描工具,定期对系统进行漏洞扫描。

- 漏洞评估 :根据漏洞的严重性、影响范围等进行评估,确定优先级。

- 修复与更新 :对高危漏洞,应尽快应用补丁或更新软件版本。

- 监控与验证 :更新后要进行测试,确保更新没有引入新的问题,并有效修复了已知漏洞。

通过对网络数据传输安全的不懈追求和持续优化,我们可以在最大程度上减少数据泄露和滥用的风险,保护用户和企业的利益。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:在IT领域,客户端-服务器(Client-Sever)架构是常见的网络通信模式,用于处理应用程序如登录、注册、聊天系统等。客户端运行在用户设备上,服务器运行在远程主机上处理数据和服务请求。服务器通常通过Socket接口与客户端通信,使用TCP/IP或UDP协议。在实现登录、注册和聊天时,服务器端会进行身份验证、数据库操作,并确保通信安全。同时,还需要考虑性能、错误处理和并发控制,以优化用户体验。

本文还有配套的精品资源,点击获取

网硕互联帮助中心

网硕互联帮助中心

评论前必须登录!

注册