以特斯拉超级工厂为代表的汽车工业第四代生产范式,既没有出现在传统工业强国德国,也没有诞生于传统与现代兼具的工业大国中国,反而出现在“去工业化”趋势明显的美国。这与我们所理解的“工业强国”定位是否有所偏差?

这个问题,笔者在管理视角看AI中就已经提出过,其本质思考是:工业化领先的真正标准究竟是什么?

本系列将从以下几个方面展开探讨:

-

特斯拉超级工厂的范式意涵

-

智能制造的核心竞争逻辑——从上海超级工厂的地位说起

-

第四代生产范式为什么没有诞生在德国

-

美国的“去工业化”与特斯拉崛起的悖论

-

工业强国的真正标准

四个问题读懂特斯拉工厂与第四代生产范式

我们首先思考两个问题:

1、特斯拉超级工厂是SpaceX工程师参与打造的,这意味着什么?

2、马斯克说“特斯拉工厂是生产机器的机器”是什么意思?

市面上关于第一个问题的答案挺有意思的。就像“科学”解释不了的都被归到“玄学”一样,在互联网行业或互联网化的行业里,人们总喜欢用“文化”来解释自己看不懂的东西,比如“狼性文化”“破冰文化”……

为什么能用SpaceX工程师打造特斯拉工厂?

因为SpaceX的“工程文化”很成功。

SpaceX的“工程文化”是什么?

创新、效率驱动,使命感与主人翁精神……

(在引入SpaceX工程师之前,特斯拉就没有这些特质吗?)

怎么判断一家公司是否具备SpaceX的“工程文化”呢?

创新驱动、目标导向、高效执行、责任明确……blablablabla

再追问下去,比如如何评估是否“创新驱动”“目标导向”“高效执行”“责任明确”,以及如何具体实施等,你会发现花的功夫都够写好几部专著了,但距离我们一开始的问题却越来越远。

这种情况挺普遍的,比如华为什么如此成功?问就是“狼性文化”。但那么多互联网公司狼得都不做人了也没能解决芯片供应链的卡脖子问题。为什么只有一个胖东来?问就是于东来人格高尚。所以全天下做商超的除了于东来全都人品低劣呗!

说白了华为和胖东来成功的关键都是分钱机制,或者叫GTFY(虽然都并不完美)。写命题作文的分析师们不敢说实话或者他们也看不清,只人云亦云盲人摸象般挑些论据告诉你“xx文化”这类答案,叫你稀里糊涂不知所云也追问不下去,自然就忘了批评那些靠“性价比员工”和“燃烧热情的粉丝们”托举成的圣人首富们。

好了,我们回到正题。

马斯克能用SpaceX工程师来打造特斯拉工厂,意味着什么?

这说明造火箭的工厂和造车的工厂有共通性呗。

为什么造火箭的工厂和造车的工厂有共通性呢?

因为都是软件定义的啊!

简单吧?就这么简单!

我们再延伸一下:

是不是只要是“软件定义”的,就都有共通性呢?这个共通性如何理解?

笔者前面在航天系列里反复强调过,汽车与航天在“工业基因”上的可通用性以及“跨界融合”的关键重要。xx视角看AI系列也分别从不同纬度对工业化及其演变规律进行了拆解,工业化的核心主线无非三个方面:流程规则、产品、工厂的软件定义化。

-

实体类产品的演变过程——从机械化、电子化、智能手机化到具身智能化

-

非实体的规则流程演变过程——从标准化、数字化、App化到智能体化

当然具身智能与智能体也不是完全割裂的两个东西,而是紧密结合、协同进化的:

-

智能体技术赋能具身智能:大语言模型为机器人提供认知能力,强化学习算法优化运动控制

-

具身体验反哺智能进化:物理交互产生的数据比纯虚拟训练更丰富,具身智能体可验证AI的“常识”

工厂作为实体与非实体要素相结合的产物,从工业1.0的早期机械化、工业2.0时期福特流水线、工业3.0时期丰田式精益生产发展到如今的特斯拉模式。

工业化的历史进程,本质上就是经典生产模式从萌芽到成熟,进而向各个领域渗透的过程。就像福特式流水线、丰田流水线都曾在各自时代被各行各业引进一样,用造火箭的方式造车,用造车的方式造火箭也就没什么奇怪了。关键在于新的生产模式到底有什么不同,也就是为什么是特斯拉?

火箭工厂和汽车工厂的这种共通性,正是新一代生产范式的本质特征。在工业3.0之前,是硬件主导的标准化生产;工业3.0时期将信息技术引入生产系统后,开始实现部分流程的软件控制;进入工业4.0,人工智能技术融入制造系统,进入深度软件定义阶段。这种从硬件主导到软件定义的转变,使得原本差异巨大的火箭制造和汽车生产在底层逻辑上趋于一致,这正是新一代生产范式最根本的革命性特征。

但特斯拉而非SpaceX工厂成为第四代生产范式,说明了:一是SpaceX工厂建设时期,这种新型生产模式的特征尚未成熟;二是相比高度专业化的航天领域,汽车制造业的普适性更强,更具备成为工业化标杆的条件。

我们前面反复提到过数字时代的生态格局:以各产业基础架构为“硬件”载体、各类智能中枢为“操作系统”、数字化改造后的场景应用为“入口”。

所有实体产品都面临被智能化改造的趋势。被智能化改造后的产品,比如手机、汽车、家电,都是“硬件载体+操作系统+场景应用入口”这样的架构,总体上遵循以软件定义硬件功能、通过软件升级代替硬件迭代的发展特征。通过软件定义的抽象层,物理硬件的差异化影响被系统性减弱,同时新的生产范式普及门槛也被大大降低:

-

技术移植成本下降,比如通过标准化接口,特斯拉Factory OS可快速适配不同厂商的机械臂

-

人才技能通用化,工程师只需掌握ROS(机器人操作系统)即可操控多品牌机器人,工业AI平台使算法模型与设备解耦

-

供应链弹性增强,3D打印+软件定义工艺可实现部分零部件替代(用软件补偿材料差异)

当然,SpaceX造火箭的工程师能够建设特斯拉工厂,同时也说明特斯拉工厂和SpaceX火箭一样都是软件定义的工业品,也就是马斯克所说的“工厂是制造机器的机器”。

关于马斯克这句话的意思,很奇怪国内没有什么系统性解读,业界对特斯拉工厂倒是不吝赞美,但关注点大多聚焦在一体化压铸等局部创新上。就像看SpaceX只知道可复用火箭一样,国内似乎一碰到马斯克就容易犯“盲人摸象”的毛病。

哈佛商学院2017年发布的一篇英文分析文章提到,马斯克这句话的意思,其实是特斯拉在生产汽车之前首先要用打磨产品的方式打造工厂。按照一篇特斯拉加州无人工厂研发负责人的访谈,“特斯拉将自动驾驶中的感知、决策和控制概念引入到生产线中,每个工站就是一辆有自动驾驶功能的‘汽车’”。

这样看,用机器(工厂)制造机器(生产系统/汽车),用产品(工厂/生产系统)生产产品(汽车)也就没那么难以理解了。但是要真正把握现代制造业的本质特征,我们还得再问一个问题:

3、工厂是产品和不是产品的主要区别在哪?

工厂是否被视为“产品”,核心区别在于其是否具备可迭代性、可复制性、商业价值独立性三大属性。以当前最具代表性的特斯拉加州超级工厂升级版——得州奥斯汀超级工厂为例,我们做个详细比对。

-

设计理念

特斯拉得州奥斯汀超级工厂:按照打磨产品的标准开发,模块化设计,可升级架构

传统工厂:按生产需求建造,固定产线

-

迭代能力

特斯拉得州奥斯汀超级工厂:软件OTA,每周迭代优化

传统工厂:硬件重构,需停产改造

-

成本结构

特斯拉得州奥斯汀超级工厂:研发成本占主导

传统工厂:制造成本占主导

-

输出物

特斯拉得州奥斯汀超级工厂:制造能力、制造技术标准、终端产品

传统工厂:仅产出终端产品

-

价值成长

特斯拉得州奥斯汀超级工厂:通过持续积累制造数据实现技术进化,形成专利壁垒并创造授权收益,工厂价值随时间增长

传统工厂:价值随着设备折旧递减,越用越贬值

-

进化路径

特斯拉得州奥斯汀超级工厂:利用当前工厂制造数据打造更先进的下一代工厂,实现产线递归优化

传统工厂:通过局部设备更新实现单点改进

当工厂能像iPhone一样通过“系统更新”提升产能、像Windows一样授权“制造协议”收费时,它便完成了从工具到产品的质变。特斯拉得州工厂正是这一范式的首个完整载体。

好了,理解了工厂也是一个软件定义产品的含义之后,我们总结一下特斯拉所代表的第四代生产范式特征:

-

自我进化型流水线,产线物理布局按订单要求自动调整;通过传感器数据流,AI动态调节设备参数

-

制造-研发闭环,工艺逻辑沉淀为可复用的算法模块,每条产线运行数据驱动下一代工厂设计迭代

-

超域协同网络,全球工厂共享实时产能数据,自动平衡负载;从矿石运输到整车交付的全链虚拟映射,实现分钟级应急调度

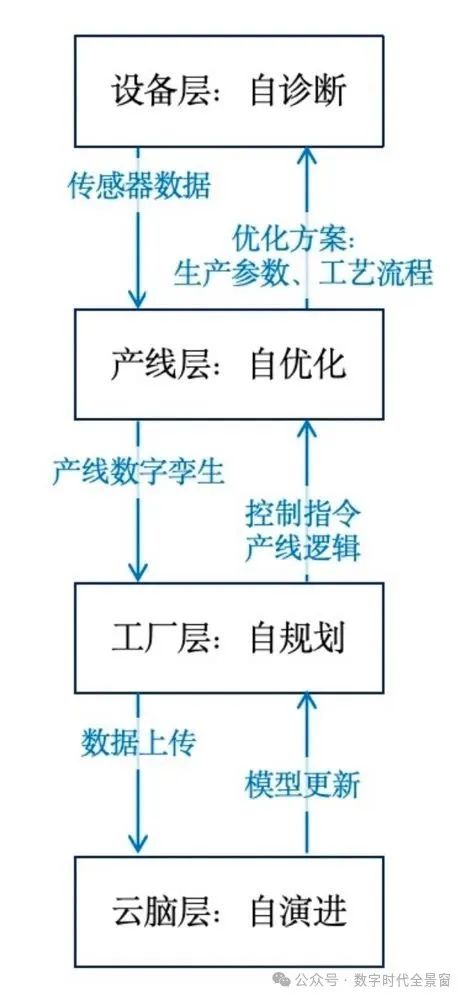

之所以能做到这一点,核心是自主决策能力:

但这还不够,我们必须进一步追问:

4、是否特斯拉模式是唯一正确的选择?

第四代生产范式简单来说就是软件定义生产。

当然,软件无法直接定义生产,但软件可以定义硬件,硬件多功能、高集成地组合在一起,就重新定义了生产方式。

我们反复强调过,一切软件定义对象都遵循这个通用架构:硬件+操作系统+场景/应用入口。

特斯拉汽车的产品逻辑是通过一体化压铸实现硬件的极致简化,将复杂性转移到操作系统和相应场景设计上。

这一逻辑同样适用于其工厂体系——模块化产线设备构成“硬件”基础,工业AI中台作为连接硬件与业务的数字中枢承担“操作系统”职能,而生产调度、产线动态重构与供应链协同则形成具体的“场景”应用(技术上分别由制造执行系统MES、数字孪生平台和高级计划排程系统APS实现),由此构成特斯拉极具范式特征的高柔性、高生产效率、可迭代、可复制的智能化产线。

我们知道硬件(实体)的未来是具身智能化,软件(非实体)的未来是智能体化。那么有没有可能,我们把复杂性放到硬件层面,以具备高度柔性能力的具身智能工业机器人来代替产线的动态重构呢?笔者认为,或许在短期这是一个可以考虑的补偿方案,但长期而言特斯拉这种模式才是未来趋势:

当复杂性被更多放到硬件部分,也就是“具身智能工业机器人+传统操作系统+传统数字化生产场景”时,这种模式的终局可能是大号的、升级集成版的具身智能。

当硬件极致简化、复杂性向操作系统和场景应用倾斜时,就是类似特斯拉超级工厂的模式“通用机械臂+超级工厂操作系统(AI中台)+基于通用型AI解决方案的生产场景(智能体集群)”时,这种模式的终局可能是宏观尺度的“3D打印机”。

前者可能更加灵活,便于短期补偿系统级软件能力差距,在产线无法重构时通过生产设备的具身智能化来实现生产柔性。但这类具身智能工业机器人的开发成本也绝不低,规模扩张成本高(需要制造更多的具身智能机器人)。

后者则更具系统且生态价值高,但面临较高的研发门槛,而我国在软件生态构建和系统级创新能力方面存在明显短板。考虑到软件复用具有近乎零边际成本的特点,以及大规模复制的低成本优势,从长远发展来看,这种模式是我国产业升级必须攻克的关键突破口。

此外,“硬件+操作系统+场景应用入口”这个公式的三个部分是协同演进的,谁说硬件和软件就不能同时进化了?硬件设备的简化与复杂智能化是相对的,未来工厂实现“具身智能工业机器人+超级工厂操作系统+基于通用型AI解决方案的生产场景”也是完全可能的。从特斯拉的动作看,这个模式也已经在实现中:

2024年7月:有报道称,特斯拉的Optimus机器人已经开始在弗里蒙特工厂进行测试和使用,执行诸如电池分装等任务。

2025年第二季度:特斯拉计划在年底前将Optimus机器人的部署数量增加到超过1000台。

2025年7月:特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,Optimus 3型机器人的原型将在未来三个月内推出,并计划于明年年初开始生产。

到这里,马斯克的战略路线已经非常清晰了:

-

第一步,颠覆性产品破局(Roadster→Model S/可复用火箭)

-

第二步,构建系统生态(“工厂级”操作系统与制造体系/“星链”网络)

-

第三步,硬件应用升维(Optimus/星舰)

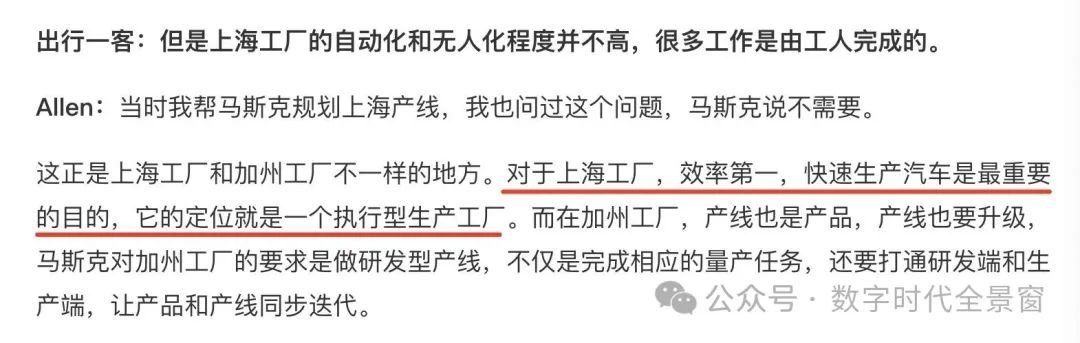

这种从单点突破到系统控制,最终实现硬件泛在化的路径,至少在马斯克旗下特斯拉、SpaceX这两个核心业务中是高度一致的。甚至连“星链”复制升级到“星盾”、工厂产品从加州1.0版复制升级到得州2.0版都一模一样。区别只是在当前,特斯拉超级工厂的解决方案还未对外商业化,国内比较容易将这套解决方案与上海阉割版的MOS功能混淆。但显然,上海工厂在马斯克看来就是个救火的。

未完待续。

【相关专题】

“一半天堂一半地狱”:人才富集与产业空心化,AI为什么也这么难?

人工智能的边界探索:从学派分立到人机共生

工业视角看AI:从机械化到智能化的演进逻辑

管理视角看AI:从数字化到智能化的底层逻辑

商业视角看AI:价值链重构与商业模式变迁的底层逻辑

平台视角看AI:从消费互联网到产业互联网

本文在网络公开资料研究基础上成文,限于个人认知,可能存在错漏,欢迎帮忙补充指正。

网硕互联帮助中心

网硕互联帮助中心

评论前必须登录!

注册