数据库参数是连接硬件资源与业务负载的 “桥梁”,其配置合理性直接决定数据库性能上限。无论是 MySQL 的 my.cnf(或 my.ini)还是 Oracle 的 init.ora(或 spfile),参数设置都需与服务器硬件配置(CPU 核心数、内存容量、磁盘类型、网络带宽)深度匹配 —— 脱离硬件基础的参数调优如同 “无的放矢”,不仅无法发挥硬件性能,还可能导致资源浪费或系统不稳定。本文将从硬件与参数的关联逻辑出发,详解 MySQL 与 Oracle 基于服务器配置的参数优化实战技巧,帮助数据库管理员(DBAs)构建 “硬件适配型” 参数体系。

一、数据库参数调优的底层逻辑:硬件与参数的匹配原则

数据库参数的本质是对硬件资源(CPU、内存、磁盘 I/O、网络)的分配规则与使用限制进行定义。例如,内存参数决定数据库可使用的缓存大小,I/O 参数控制磁盘读写策略,CPU 参数限制并发线程数量。参数调优的核心目标是:让硬件资源的分配与业务负载需求 “动态平衡”—— 既不浪费资源(如内存闲置),也不超限使用(如 CPU过载)。

1. 硬件资源与参数的关联维度

- CPU 与并发参数:CPU 核心数决定数据库可同时处理的线程数,参数需限制并发线程数量(如 MySQL 的 max_connections、Oracle 的 processes),避免线程过多导致 CPU 上下文切换频繁;

- 内存与缓存参数:内存容量决定数据库缓存(如数据缓存、索引缓存、日志缓存)的大小,参数需合理分配内存比例(如 MySQL 的 innodb_buffer_pool_size、Oracle 的 sga_target),减少磁盘 I/O;

- 磁盘类型与 I/O 参数:机械硬盘(HDD)与固态硬盘(SSD)的读写性能差异显著,参数需适配磁盘特性(如 MySQL 的 innodb_flush_log_at_trx_commit、Oracle 的 db_writer_processes),优化 I/O 策略;

- 网络带宽与连接参数:高带宽环境可支持更多远程连接,参数需调整连接超时时间、数据包大小(如 MySQL 的 wait_timeout、Oracle 的 sqlnet.recv_timeout),避免网络瓶颈。

2. 参数调优的核心原则

- 基于硬件上限设限:参数值不得超过硬件物理上限(如内存参数总和≤服务器内存的 80%,避免占用操作系统预留内存);

- 适配业务负载特性:读密集型业务(如电商商品查询)需加大缓存参数,写密集型业务(如支付交易)需优化日志刷新参数;

- 渐进式调整与验证:参数调优需分步进行,每次调整后通过性能指标(如响应时间、吞吐量)验证效果,避免一次性大幅修改导致系统异常。

二、MySQL 参数调优:基于 my.cnf 的硬件适配实战

MySQL 的核心参数集中在 my.cnf(Linux)或 my.ini(Windows)配置文件中,不同存储引擎(如 InnoDB、MyISAM)的参数差异较大,其中 InnoDB 作为默认引擎,其参数优化对性能影响最显著。以下从硬件配置出发,详解关键参数的调整技巧。

1. 基于 CPU 配置的参数优化

CPU 核心数决定 MySQL 可并行处理的任务数,参数需平衡并发量与 CPU 负载:

- max_connections(最大连接数):需根据 CPU 核心数与业务并发量设置,通常建议值为 “CPU 核心数 ×8~16”。例如,16 核 CPU 可设置为 128~256,避免连接过多导致 CPU 过载。若业务并发量超过此值,需通过连接池(如 PgBouncer)控制,而非盲目调大参数;

- innodb_thread_concurrency(InnoDB 并发线程数):限制 InnoDB 内核的并发线程数,建议值为 “CPU 核心数 ×2”(如 16 核 CPU 设为 32),避免线程竞争 CPU 资源;

- query_cache_type(查询缓存开关):高并发场景下建议关闭(设为 0),因查询缓存的锁机制会导致 CPU 额外开销,尤其在写操作频繁时性能损耗更明显。

2. 基于内存配置的参数优化

内存是 MySQL 性能优化的 “核心战场”,合理分配内存可显著减少磁盘 I/O:

- innodb_buffer_pool_size(InnoDB 缓冲池大小):作为最关键的内存参数,建议值为服务器内存的 50%~70%(如 64GB 内存设为 40GB)。缓冲池用于缓存数据页和索引页,值越大,查询命中缓存的概率越高,磁盘 I/O 越少;

- innodb_log_buffer_size(日志缓冲区大小):用于缓存事务日志,建议值为 16MB~64MB(根据事务量调整)。值过小会导致日志频繁刷盘,值过大则可能增加崩溃恢复时间;

- key_buffer_size(MyISAM 索引缓存大小):若使用 MyISAM 引擎,建议值为服务器内存的 10%~20%(如 64GB 内存设为 8GB),但 InnoDB 引擎下此参数可设为较小值(如 64MB);

- 内存分配原则:所有内存参数总和需≤服务器内存的 80%,预留 20% 给操作系统与其他进程(如监控工具、备份进程)。

3. 基于磁盘类型的 I/O 参数优化

磁盘 I/O 是数据库性能的常见瓶颈,参数需适配磁盘类型:

- 机械硬盘(HDD)场景:HDD 随机读写性能差,需减少 I/O 次数:

- innodb_flush_log_at_trx_commit=2:事务提交时,日志先写入操作系统缓存,再由操作系统定期刷盘(如每秒一次),减少磁盘 I/O 次数(牺牲部分安全性,适合非核心业务);

- innodb_read_io_threads=4、innodb_write_io_threads=4:增加 I/O 线程数,并行处理读写请求;

- 固态硬盘(SSD)场景:SSD 读写速度快,但寿命受写入次数影响,需平衡性能与寿命:

- innodb_flush_log_at_trx_commit=1:事务提交时立即刷盘(默认值),确保数据安全,适合核心业务;

- innodb_page_size=16k:设置较大页大小(默认 16k),减少页数量,降低写入次数;

- 通用优化:innodb_file_per_table=1(独立表空间),避免单文件过大导致的 I/O 效率下降;innodb_flush_method=O_DIRECT(绕过操作系统缓存),减少双重缓存浪费。

4. 基于业务场景的参数补充

- 读密集型业务(如电商商品查询):加大 innodb_buffer_pool_size,开启查询缓存(若适用),设置 innodb_read_ahead_threshold=8(预读更多数据页);

- 写密集型业务(如支付交易):调大 innodb_log_file_size(如 1GB),减少日志文件切换频率;设置 innodb_flush_neighbors=0(关闭邻接页刷新),避免 SSD 下的无效写入;

- 高并发业务:调大 max_connections(配合连接池使用),设置 back_log=1024(连接队列长度),避免连接拒绝。

三、Oracle 参数调优:基于 init.ora 的硬件适配实战

Oracle 数据库的参数体系更复杂,核心参数存储在 init.ora(文本文件)或 spfile(二进制文件)中,分为静态参数(需重启生效)与动态参数(可在线修改)。其调优需围绕系统全局区(SGA)、程序全局区(PGA)、进程管理等核心维度,适配硬件配置。

1. 基于 CPU 配置的参数优化

Oracle 对 CPU 的利用更精细化,参数需控制进程与线程数量:

- processes(最大进程数):建议值为 CPU 核心数的 10~15 倍(如 16 核 CPU 设为 200),包含用户进程、后台进程,值过大易导致 CPU 过载;

- sessions(最大会话数):通常设为 processes 的 1.1~1.5 倍(如 processes=200 时设为 250),避免会话数超过进程承载能力;

- parallel_max_servers(最大并行服务器数):控制并行查询的进程数,建议值为 CPU 核心数的 2~4 倍(如 16 核 CPU 设为 32),避免并行进程过多抢占 CPU 资源。

2. 基于内存配置的参数优化

Oracle 内存分为 SGA(系统全局区)与 PGA(程序全局区),参数需合理分配两者比例:

- sga_target(SGA 目标大小):SGA 用于缓存数据、索引、日志等全局信息,建议值为服务器内存的 40%~60%(如 64GB 内存设为 32GB);

- pga_aggregate_target(PGA 总目标大小):PGA 用于单个会话的排序、哈希等操作,建议值为服务器内存的 10%~20%(如 64GB 内存设为 12GB);

- db_cache_size(数据缓冲区大小):SGA 的核心组成部分,建议值为 SGA 的 50%~70%(如 SGA=32GB 时设为 20GB),用于缓存数据块,减少磁盘 I/O;

- shared_pool_size(共享池大小):用于缓存 SQL 语句、存储过程,建议值为 SGA 的 15%~25%(如 SGA=32GB 时设为 8GB),值过小会导致 SQL 频繁解析,值过大易造成内存浪费。

3. 基于磁盘类型的 I/O 参数优化

Oracle 的 I/O 参数需适配磁盘性能与业务安全性需求:

- 机械硬盘(HDD)场景:

- db_writer_processes=4(根据 CPU 核心数调整):增加数据库写入进程,并行处理脏数据块写入;

- log_buffer=16M:加大日志缓冲区,减少日志写入次数;

- fast_start_mttr_target=300(单位秒):设置实例恢复时间目标为 5 分钟,平衡恢复速度与 I/O 开销;

- 固态硬盘(SSD)场景:

- db_writer_processes=8:利用 SSD 高并发特性,增加写入进程;

- log_checkpoint_interval=10000:调大检查点间隔,减少检查点触发的 I/O 操作;

- filesystemio_options=SETALL:启用异步 I/O 与直接 I/O,充分发挥 SSD 性能。

4. 基于业务场景的参数补充

- 数据仓库(读密集、大查询):调大 pga_aggregate_target(如服务器内存的 30%),支持复杂排序与哈希操作;开启并行查询(parallel_query=true);

- OLTP(联机事务处理,写密集):调大 log_buffer 与 db_cache_size,减少事务日志与数据块的 I/O;设置 cursor_sharing=FORCE(共享相似 SQL 游标),减少硬解析;

- 高可用场景:启用 fast_start_failover(快速启动故障转移),设置 log_archive_dest 多路径归档,确保日志冗余。

四、参数调优的全流程操作技巧

参数调优并非 “一劳永逸”,需遵循 “监控 – 分析 – 调整 – 验证” 的闭环流程,结合硬件与业务变化动态优化。

1. 调优前的准备工作

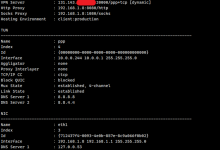

- 全面收集硬件信息:记录服务器 CPU 核心数、内存容量、磁盘类型(HDD/SSD)、磁盘阵列(RAID)配置、网络带宽等参数,作为调优基准;

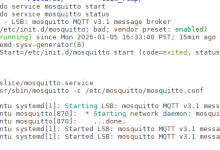

- 评估业务负载特性:通过监控工具(如 MySQL 的 Performance Schema、Oracle 的 AWR 报告)分析业务类型(读 / 写密集)、高峰时段并发量、查询响应时间等,明确性能瓶颈(如 CPU 高、I/O 等待长);

- 备份配置文件:调优前备份原配置文件(如 my.cnf、spfile),确保可回滚至初始状态。

2. 分步调整与验证

- 优先级排序:按性能影响程度排序参数,优先调整核心参数(如 MySQL 的 innodb_buffer_pool_size、Oracle 的 sga_target);

- 渐进式修改:每次仅调整 1~2 个参数,且修改幅度不超过原值的 30%,避免系统波动;

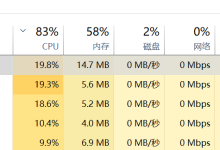

- 效果验证指标:调整后通过以下指标验证效果:

- 响应时间:关键查询的平均响应时间是否缩短;

- 吞吐量:单位时间处理的事务数是否增加;

- 资源使用率:CPU 使用率(建议 60%~80%)、内存使用率(避免 swap 交换)、磁盘 I/O 等待(建议 < 20%)是否处于合理范围。

3. 长期维护与动态调整

- 定期监控与分析:每周生成性能报告(如 MySQL 的 slow log 分析、Oracle 的 AWR 报告),跟踪参数与硬件的匹配度;

- 随业务变化调整:当业务并发量增长(如促销活动)、数据量翻倍或硬件升级(如内存扩容)时,需重新评估参数配置;

- 文档化调优过程:记录每次参数调整的原因、值变化、效果与硬件环境,形成调优知识库,为后续操作提供参考。

结语

数据库参数调优的核心是 “让参数适配硬件,让硬件服务业务”。无论是 MySQL 的 my.cnf 还是 Oracle 的 init.ora,参数设置都需以服务器硬件配置为基础 —— 脱离 CPU、内存、磁盘特性的参数如同 “空中楼阁”,难以发挥实际性能。通过本文阐述的硬件适配逻辑与分步操作技巧,DBAs可摆脱 “照搬模板” 的盲目调优,建立 “硬件 – 参数 – 业务” 三位一体的优化体系,让数据库性能随硬件升级同步提升,最终支撑业务的高效运行。记住,优秀的参数调优不是 “追求参数极值”,而是 “在硬件约束与业务需求之间找到动态平衡”。

网硕互联帮助中心

网硕互联帮助中心

评论前必须登录!

注册