本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:UDP(用户数据报协议)是用于网络通信的无连接协议,相比TCP更适合实时应用。通过此UDP服务器和客户端的示例程序,开发者可以学习如何在局域网内实现基础的数据交换。示例涵盖了创建套接字、绑定IP端口、数据接收和发送等关键步骤,并展示了如何处理UDP的不可靠性问题。

1. UDP协议特性及适用场景

简介

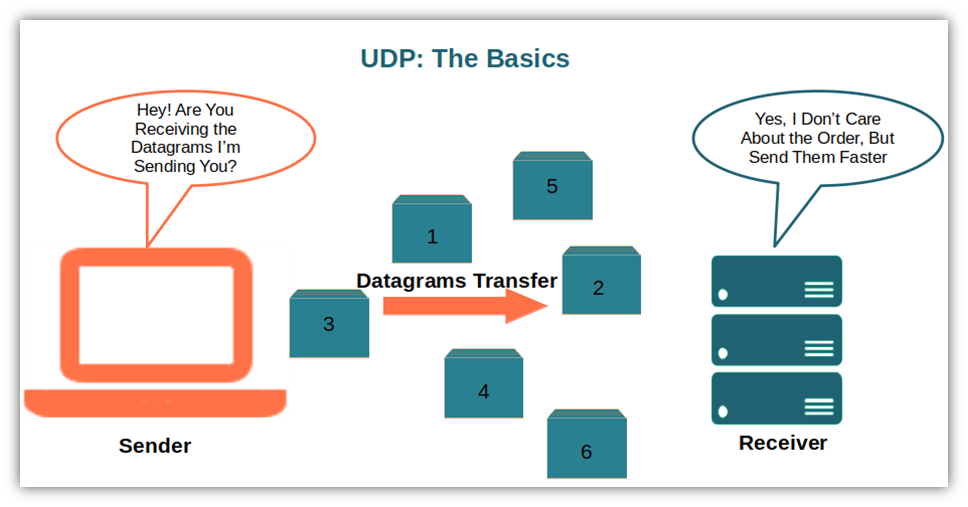

用户数据报协议(UDP)是网络通信中一个轻量级的传输层协议,它提供了一种无需建立连接即可发送数据包的方式。UDP以其高效性和简单性,在特定场景下有着广泛的应用。

特性

UDP协议的主要特性包括: – 无连接 :发送数据前无需建立连接,可以快速发送数据。 – 传输速度快 :由于省略了连接的建立和终止过程,数据传输效率较高。 – 无序传输 :UDP不保证数据包的顺序,到达顺序可能与发送顺序不同。 – 可靠性低 :UDP不提供确认机制,数据包可能会丢失或重复。 – 开销小 :UDP头部仅包含8字节的控制信息,开销较小。

适用场景

UDP协议特别适合以下场景: – 实时应用 :如视频会议、在线游戏等,这些应用可以容忍一定程度的数据丢失,但要求低延迟。 – 无需连接管理 :如DNS查询,请求与响应量巨大,每次建立连接的开销不划算。 – 广播或多播 :UDP支持一对多的数据传输,适合广播或多播网络服务。 – 简单协议 :对于一些简单的请求-响应模式的协议,如TFTP(简单文件传输协议),UDP提供了足够简单的通信手段。

通过理解UDP的特性与适用场景,开发者可以根据具体需求选择最合适的网络通信协议,以达到最佳的应用效果。在接下来的章节中,我们将详细介绍如何实现UDP服务器端和客户端,以及如何在局域网内配置UDP通信和处理UDP通信的不可靠性。

2. UDP服务器端的实现步骤

2.1 套接字创建

2.1.1 套接字基础概念

套接字是网络通信的基础,它是通信的端点,能够让位于不同主机上的进程进行数据交换。套接字是应用层与TCP/IP协议族通信的中间软件抽象层,位于应用层与传输层之间。从编程角度来看,套接字可以看作是两个应用层进程间进行双向通信的端点。

在UDP服务器端开发中,首先需要创建一个UDP套接字。创建套接字后,服务器端就可以通过这个套接字与客户端进行数据的发送和接收操作。

2.1.2 套接字创建方法

创建UDP套接字通常涉及调用 socket() 函数,其原型如下:

int socket(int domain, int type, int protocol);

- domain 参数指定通信协议族,对于互联网通信,通常是 AF_INET 。

- type 参数指定套接字类型,对于UDP协议,类型应为 SOCK_DGRAM 。

- protocol 参数指定具体的协议,对于UDP而言,通常传递 0,让系统选择默认的UDP协议。

以下是创建UDP套接字的代码示例:

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

int sockfd;

sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

if (sockfd < 0) {

perror("socket failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

2.2 IP端口绑定

2.2.1 端口的作用与选择

网络通信中,端口是逻辑概念,它用于区分同一主机上的多个网络服务。端口号是一个16位无符号整数,范围从0到65535。小于1024的端口通常被认为是“熟知端口”或“保留端口”,由系统或一些服务程序占用。高于1024的端口号可以自由选择,用于一般的应用程序通信。

在UDP服务器端实现中,需要选择一个端口并绑定到前面创建的套接字上。客户端将使用这个端口地址来定位服务器并发送数据包。

2.2.2 绑定操作的实现

绑定端口到套接字可以使用 bind() 函数完成,其函数原型为:

int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);

- sockfd 是之前创建的套接字文件描述符。

- addr 指向一个 sockaddr 结构的指针,该结构中包含了IP地址和端口号信息。

- addrlen 指定 addr 的大小。

以下是绑定端口的代码示例:

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

struct sockaddr_in server_addr;

memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));

server_addr.sin_family = AF_INET;

server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); // 接受任何地址

server_addr.sin_port = htons(12345); // 使用12345端口

if (bind(sockfd, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0) {

perror("bind failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

2.3 数据监听与接收

2.3.1 数据监听机制

UDP服务器端需要监听来自客户端的数据包。由于UDP协议是基于无连接的协议,服务器端不需要像TCP那样接受连接请求,它只需要设置好套接字和端口,然后使用 recvfrom() 函数进行数据的监听和接收。

recvfrom() 函数原型如下:

ssize_t recvfrom(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags,

struct sockaddr *src_addr, socklen_t *addrlen);

- sockfd 是已经绑定端口的套接字文件描述符。

- buf 是接收数据的缓冲区。

- len 是缓冲区的长度。

- flags 通常是0,表示正常的数据接收。

- src_addr 是指向 sockaddr 结构的指针,用于保存发送方的地址信息。

- addrlen 是一个 socklen_t 类型的指针,指向地址信息的长度。

2.3.2 数据接收的流程

在数据接收阶段,服务器需要指定一个缓冲区来暂存接收到的数据包,同时还需要确定数据来源,以判断是否需要响应。以下是接收数据的代码示例:

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#define BUF_SIZE 1024

char buf[BUF_SIZE];

struct sockaddr_in clnt_addr;

socklen_t clnt_addr_size = sizeof(clnt_addr);

ssize_t str_len = recvfrom(sockfd, buf, BUF_SIZE, 0,

(struct sockaddr*)&clnt_addr, &clnt_addr_size);

if (str_len < 0) {

perror("recvfrom failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

printf("Received message from %s:%d\\n",

inet_ntoa(clnt_addr.sin_addr), ntohs(clnt_addr.sin_port));

printf("Message: %s\\n", buf);

2.4 数据发送

2.4.1UDP数据包的特点

UDP数据包不像TCP那样保证可靠性和顺序,它仅仅是一个简单的数据包传输服务。每个数据包都是独立的,包含一个完整的消息。发送数据包时,如果网络不稳定,数据包可能会丢失、乱序或被复制。

2.4.2 数据发送过程详解

数据发送使用 sendto() 函数,其函数原型如下:

ssize_t sendto(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags,

const struct sockaddr *dest_addr, socklen_t addrlen);

- sockfd 是已经绑定端口的套接字文件描述符。

- buf 是包含要发送数据的缓冲区。

- len 是数据的长度。

- flags 通常是0,表示正常的数据发送。

- dest_addr 是一个指向 sockaddr 结构的指针,包含目标地址和端口信息。

- addrlen 是目标地址的长度。

以下是数据发送的代码示例:

const char* message = "Hello Client!";

struct sockaddr_in serv_addr;

memset(&serv_addr, 0, sizeof(serv_addr));

serv_addr.sin_family = AF_INET;

serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");

serv_addr.sin_port = htons(12345);

int send_len = sendto(sockfd, message, strlen(message), 0,

(struct sockaddr*)&serv_addr, sizeof(serv_addr));

if (send_len < 0) {

perror("sendto failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

在UDP服务器端的实现步骤中,通过上述详细的代码块、参数说明和执行逻辑,我们可以看到创建套接字、绑定IP端口、数据监听与接收、数据发送的完整过程。这些步骤是构建UDP服务器端的基础,对每个环节的深入理解有助于开发稳定可靠的UDP服务。

3. UDP客户端的实现步骤

UDP客户端的实现是网络通信中的重要环节,它的作用在于主动连接服务器,进行数据的发送和接收。本章节将深入探讨UDP客户端的构建过程,包括套接字的创建、数据的发送与接收机制,以及相关代码实践和逻辑分析。

3.1 套接字创建

3.1.1 客户端套接字的需求分析

在UDP通信模型中,客户端的作用主要是初始化会话和发送数据。不同于服务器端的被动接受连接,客户端套接字(Socket)需要主动发起连接到服务器。客户端套接字需要具备以下特征:

- 目的地址 : 客户端必须知道服务器的IP地址和端口号,以便正确发送数据包。

- 端口号 : 客户端也需要分配一个端口号以便接收来自服务器的响应数据。

- 临时性 : 与TCP不同,UDP通信是无连接的,这意味着客户端在数据传输完成后通常会销毁套接字,结束会话。

3.1.2 创建套接字的代码实践

下面是一个典型的UDP客户端套接字创建的代码实践。这个过程主要涉及到 socket() 和 connect() 函数。

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#define SERVER_IP "192.168.1.100"

#define SERVER_PORT 12345

int main() {

int sockfd;

struct sockaddr_in serveraddr;

// 创建UDP套接字

sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

if (sockfd < 0) {

perror("socket creation failed");

return -1;

}

// 清零结构体

memset(&serveraddr, 0, sizeof(serveraddr));

// 设置服务器地址和端口

serveraddr.sin_family = AF_INET;

serveraddr.sin_port = htons(SERVER_PORT);

serveraddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(SERVER_IP);

// 连接服务器(发送和接收数据时自动)

if (connect(sockfd, (const struct sockaddr *)&serveraddr, sizeof(serveraddr)) < 0) {

perror("connect failed");

close(sockfd);

return -1;

}

// 之后可以使用sendto和recvfrom进行数据发送和接收

// …

close(sockfd); // 关闭套接字

return 0;

}

代码逻辑分析

- socket() : 创建一个UDP类型的套接字,返回一个整数型的文件描述符( sockfd ),用于标识这个套接字。

- AF_INET : 表示使用IPv4协议。

- SOCK_DGRAM : 指定套接字类型为数据报文套接字,即UDP。

- connect() : 该函数在UDP中虽然不是必须的,但是通过 connect() 与服务器建立连接后,后续可以使用更简单的 send() 和 recv() 函数进行数据的发送和接收,而不是 sendto() 和 recvfrom() 。

3.2 数据发送与接收

3.2.1 数据发送机制

UDP客户端发送数据通常使用 sendto() 函数。下面是函数原型和一个简单的使用示例:

ssize_t sendto(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags,

const struct sockaddr *dest_addr, socklen_t addrlen);

- sockfd : 已经建立的UDP套接字。

- buf : 存储要发送的数据的缓冲区。

- len : 要发送的数据的长度。

- flags : 通常设为0。

- dest_addr : 目标服务器的地址和端口信息。

- addrlen : 目标地址的长度。

3.2.2 数据接收策略

UDP客户端接收来自服务器的数据,可以使用 recvfrom() 函数。函数原型如下:

ssize_t recvfrom(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags,

struct sockaddr *src_addr, socklen_t *addrlen);

- sockfd : 已经建立的UDP套接字。

- buf : 存储接收数据的缓冲区。

- len : 最大允许接收的数据长度。

- flags : 通常设为0。

- src_addr : 指向一个地址结构体的指针,用于接收发送数据的源地址信息。

- addrlen : 指向地址长度的指针,用于接收源地址的长度。

代码实践

// 假设已存在上面创建的sockfd

char buffer[1024] = {0};

struct sockaddr_in serveraddr;

socklen_t len = sizeof(serveraddr);

ssize_t n;

// 接收数据

n = recvfrom(sockfd, buffer, sizeof(buffer), 0, (struct sockaddr *)&serveraddr, &len);

if (n < 0) {

perror("recvfrom failed");

close(sockfd);

return -1;

}

printf("Received message: %s\\n", buffer);

UDP客户端结构图

该图展示了一个典型的UDP客户端结构。客户端通过初始化套接字,连接服务器后,就可以使用 sendto() 和 recvfrom() 函数进行数据的发送和接收操作。

通过上述内容的讨论,我们可以看到UDP客户端的构建包括了套接字创建和数据的发送与接收策略。在实际应用中,这种结构为需要快速、无连接传输的应用提供了便利。在下一节中,我们将继续深入了解局域网中UDP通信的IP地址配置方法。

4. 局域网中UDP通信的IP地址配置方法

4.1 IP地址基础

4.1.1 IP地址的作用与分类

IP地址作为网络中设备的唯一标识,其在局域网通信中扮演着至关重要的角色。IP地址是分配给网络上的每一台计算机或其他设备的唯一地址,它使得网络中的设备可以通过网络层进行通信。IP地址由四个8位的二进制数组成,共有32位,分成四个部分,每个部分8位,表示为0~255之间的数字。

常见的IP地址分类如下: – A类地址:以0开头,首位固定,后面7位为网络号,剩余24位为主机号。 – B类地址:以10开头,前两位固定,接下来14位为网络号,剩余16位为主机号。 – C类地址:以110开头,前三位固定,接下来21位为网络号,剩余8位为主机号。 – D类地址:以1110开头,用于多播地址。 – E类地址:以1111开头,保留作研究使用。

4.1.2 局域网IP配置原则

在局域网中配置IP地址时,需要遵循以下原则,以确保网络的正常运作: – IP地址需要唯一:在同一局域网内,每个设备的IP地址必须是唯一的。 – 子网掩码一致:同一网络下的所有设备必须配置相同的子网掩码,以确保它们位于同一子网内。 – 避免使用私有IP地址冲突:避免将局域网内的设备配置为公网中的保留IP地址。 – 网关与DNS配置:正确配置网关地址可以让设备访问外部网络,而DNS服务器地址则使得设备能解析域名。

4.2 配置方法详解

4.2.1 静态IP配置步骤

静态IP地址配置是指手动为每个网络设备分配固定的IP地址、子网掩码、默认网关和DNS服务器地址。以下是静态IP地址配置的步骤:

4.2.2 动态IP配置原理

动态IP配置,又称为DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)配置,是局域网中自动分配IP地址的一种方式。当设备连接到网络时,DHCP服务器会自动为其分配一个IP地址、子网掩码、默认网关和DNS服务器地址。这一过程无需用户手动干预,简化了网络配置流程。以下是动态IP地址配置的基本原理:

在配置动态IP时,确保网络内存在至少一个活跃的DHCP服务器,以保证设备能够成功获得IP配置。

接下来,我们将深入探讨UDP通信中不可靠性的处理策略,以及示例代码的结构,这将为读者提供更全面的UDP协议应用视角。

5. UDP通信的不可靠性处理

5.1 不可靠性分析

5.1.1 UDP协议的不可靠机制

用户数据报协议(UDP)是一个简单、无连接的协议,其设计目标是提供尽最大努力交付的传输服务,这意味着它不保证数据包的顺序、完整性或可靠性。UDP数据包的丢失、重复和乱序是司空见惯的事情,因为UDP没有内置的重传机制或顺序控制,也不进行任何流量控制或拥塞控制。

由于UDP的这种不可靠性,网络应用在设计时必须考虑到数据包的丢失和乱序。比如,在实时音视频流应用中,音视频数据包的丢失可能会导致短暂的卡顿或画面失真,但用户可能并不会在意这些偶尔的中断,因为实现实时性比保证数据的完整性更重要。

5.1.2 实际应用中的影响

在实际应用中,UDP的不可靠性可能对多种应用产生影响。例如:

- 流媒体应用 :对于实时性要求高的流媒体应用,如视频会议、在线游戏等,应用层可能采用丢帧、插值等策略来处理丢失的UDP数据包,以保持用户体验的连贯性。

- DNS查询 :UDP协议在DNS查询中非常常见,查询过程通常很快,丢失的数据包可通过快速的重试来弥补。但这也意味着在高延迟或丢包的网络环境下,DNS响应可能会受到影响。

- 文件传输 :如果使用UDP进行文件传输,就需要在应用层实现额外的机制来确保数据完整性,例如校验和、分片和重组,以及可能的重传策略。

5.2 不可靠性处理策略

5.2.1 超时重传机制

为了应对UDP数据包可能的丢失,应用层可以实现超时重传机制。这是一种简单而有效的策略,它的工作原理如下:

实现超时重传时,开发者需要考虑以下几点:

- 超时时间的确定 :超时时间不宜设置得过短或过长。过短可能导致不必要的重传,而过长则会降低响应速度。

- 重传次数的限制 :为了避免无限重传,需要设置重传次数上限。当达到这个上限时,应该停止重传并通知上层应用。

5.2.2 数据包确认与丢失检测

除了超时重传机制之外,应用层还应实现数据包确认机制来检测数据包是否成功到达接收方。主要的步骤包括:

实现数据包确认机制时,可以考虑以下关键点:

- 确认消息的可靠性 :确认消息本身也可能丢失。为了防止因确认消息丢失导致的无效重传,可以实现确认确认机制,即发送方在收到接收方的确认后,回复一个确认确认消息。

- 流量控制 :如果接收方处理不过来,过快的重传可能会加剧问题。因此,可以结合流量控制策略,调整发送速率,防止接收方被压垮。

代码实现示例

下面是一个简单的UDP超时重传机制的代码示例:

import socket

import time

def send_data_with_retransmission(ip, port, data, timeout=3, retries=5):

# 创建UDP套接字

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

# 设置套接字的超时时间

sock.settimeout(timeout)

data_sent = False

retry_count = 0

while not data_sent and retry_count < retries:

try:

# 发送数据包

sock.sendto(data.encode(), (ip, port))

# 等待接收确认

start_time = time.time()

while True:

try:

data, addr = sock.recvfrom(1024)

if data.decode() == 'ACK': # 假设收到ACK表示确认成功

data_sent = True

break

except socket.timeout:

elapsed_time = time.time() – start_time

if elapsed_time >= timeout:

break

except socket.timeout:

retry_count += 1

print(f"Retrying… {retry_count}/{retries}")

finally:

sock.settimeout(None) # 取消超时设置,准备下一次发送

if data_sent:

print("Data sent successfully.")

else:

print("Maximum retries reached. Data might not have been sent.")

sock.close()

# 使用函数发送数据

send_data_with_retransmission('192.168.1.2', 12345, 'Hello UDP with retransmission!')

在上面的代码中, send_data_with_retransmission 函数负责发送数据并处理可能的丢包问题。它通过设置超时和重试次数来尝试确保数据包能够成功到达目的地。如果在指定的重试次数内收到确认消息,则发送成功;否则,发送失败。

逻辑分析

在这个示例中,我们设置了两个重要的超时机制:一个是用于发送和接收数据的超时时间( timeout ),另一个是重试间隔的超时(通过循环内的 time.sleep 来实现)。当发送数据后,如果没有在指定的超时时间内收到确认消息( ACK ),我们将增加重试次数 retry_count 并重新尝试发送数据包。整个过程将持续,直到达到最大重试次数 retries 或者成功收到确认为止。

通过本示例代码,可以看出,即使在不保证可靠传输的UDP协议中,我们依然可以通过在应用层实现超时重传机制和确认机制来提高通信的可靠性。这要求开发者不仅对UDP协议本身有深刻理解,还需要在应用层实现复杂的逻辑来弥补协议层的不足。

6. UDP示例代码结构

6.1 头文件与源代码组成

6.1.1 代码结构总览

在UDP通信程序中,通常包含至少两个文件:一个是头文件(.h),它声明了程序中会用到的函数和数据结构;另一个是源代码文件(.c),它实现了头文件中声明的功能。对于UDP服务器和客户端程序,我们通常会有类似的结构:

- UDPServer.h:声明服务器端使用的数据结构、函数原型等。

- UDPServer.c:实现服务器端功能的代码。

- UDPClient.h:声明客户端使用的数据结构、函数原型等。

- UDPClient.c:实现客户端功能的代码。

这种结构便于模块化管理,也使得代码易于维护和理解。

6.1.2 各部分功能解析

- 头文件 :用于声明公共的数据结构和函数接口,例如套接字的创建、数据的发送与接收等。

- 源代码文件 :包含套接字的创建与初始化、数据的发送与接收等关键功能的实现代码。

- 测试代码 :通常在主函数(main)中编写,用于启动服务器或客户端,以及进行错误处理。

接下来,我们将深入探讨服务器端和客户端代码的实现细节。

6.2 代码详解与实践

6.2.1 服务器端代码步骤解析

服务器套接字创建与配置

服务器端首先需要创建一个UDP套接字,然后绑定到一个特定的IP地址和端口上。以下是创建和绑定UDP套接字的代码示例:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <unistd.h>

#define SERVER_PORT 9876 // 定义服务器监听端口号

int main() {

int sockfd;

struct sockaddr_in serverAddr, clientAddr;

socklen_t clientAddrLen = sizeof(clientAddr);

// 创建套接字

sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

if (sockfd < 0) {

perror("socket creation failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

// 清空并设置服务器地址结构体

memset(&serverAddr, 0, sizeof(serverAddr));

serverAddr.sin_family = AF_INET; // 使用IPv4地址

serverAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); // 接受任何地址的数据包

serverAddr.sin_port = htons(SERVER_PORT); // 设置端口号

// 绑定套接字到服务器地址

if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) < 0) {

perror("bind failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

// 其他代码,如数据监听与接收处理

// …

close(sockfd); // 关闭套接字

return 0;

}

在上面的代码块中,我们首先定义了服务器监听端口号 SERVER_PORT 。然后在 main 函数中创建了一个UDP套接字,并检查创建是否成功。接着,我们声明并初始化了 serverAddr 结构体,这个结构体包含了服务器监听的IP地址、端口信息等。通过 bind 函数,我们将创建的套接字绑定到了指定的地址和端口上,最后在数据处理完毕后关闭套接字。

数据监听与接收

接下来,我们将在代码中实现数据的监听与接收:

// 服务器端数据接收

char buffer[1024];

while (1) {

ssize_t numBytesReceived = recvfrom(sockfd, buffer, sizeof(buffer), 0,

(struct sockaddr *)&clientAddr, &clientAddrLen);

if (numBytesReceived < 0) {

perror("recvfrom failed");

break;

}

// 输出接收到的数据

printf("Received message from client: %s\\n", buffer);

// 处理数据,例如回送客户端

sendto(sockfd, buffer, numBytesReceived, 0, (struct sockaddr *)&clientAddr, clientAddrLen);

}

在这段代码中,我们使用 recvfrom 函数来监听和接收数据。 recvfrom 函数将会阻塞程序的执行直到接收到数据。接收到的数据存储在 buffer 中,然后我们通过 sendto 函数将接收到的数据回发给客户端。在实际应用中,您可能需要根据应用的具体需求来解析和处理数据。

6.2.2 客户端代码步骤解析

客户端套接字创建

客户端的代码首先需要创建一个UDP套接字,代码如下:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <unistd.h>

#define SERVER_IP "127.0.0.1" // 定义服务器IP地址

#define SERVER_PORT 9876 // 定义服务器端口号

int main() {

int sockfd;

struct sockaddr_in serverAddr;

// 创建套接字

sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

if (sockfd < 0) {

perror("socket creation failed");

exit(EXIT_FAILURE);

}

// 清空并设置服务器地址结构体

memset(&serverAddr, 0, sizeof(serverAddr));

serverAddr.sin_family = AF_INET;

serverAddr.sin_port = htons(SERVER_PORT);

serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(SERVER_IP); // 设置服务器IP地址

// 其他代码,如数据发送

// …

close(sockfd); // 关闭套接字

return 0;

}

这里,我们定义了服务器的IP地址和端口号,并声明了一个 serverAddr 结构体来存储这些信息。 inet_addr 函数用于将IP地址从点分十进制字符串转换为网络字节序的整数值。套接字创建成功后,我们可以使用该套接字来发送数据到服务器。

数据发送

客户端通过UDP发送数据到服务器的代码如下:

// 客户端数据发送

const char *message = "Hello, UDP Server!";

sendto(sockfd, message, strlen(message), 0, (struct sockaddr *)&serverAddr, sizeof(serverAddr));

在这段代码中,我们使用 sendto 函数将数据发送到服务器。 sendto 函数的第一个参数是套接字描述符,第二个参数是要发送的数据的指针,第三个参数是要发送的字节数,后续参数包含了服务器的地址信息。

客户端的UDP通信程序通常较为简单,因为不需要监听来自服务器的数据。然而,如果客户端需要接收服务器的响应,可以使用 recvfrom 函数,与服务器端类似。

通过以上示例,我们可以看到UDP程序的基本结构和数据传输方式。实践中,可以根据具体需求对代码进行优化和扩展。

7. UDP程序性能优化技巧

7.1 缓冲区大小调整

当涉及到UDP程序性能优化时,合理设置缓冲区大小是关键。UDP缓冲区太小可能无法有效处理数据流,而太大则可能会导致内存浪费或数据包的延迟处理。可以通过 socket 选项调整缓冲区大小,以达到性能最优。

代码示例:调整UDP缓冲区大小

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <stdio.h>

int main() {

int sockfd;

struct sockaddr_in addr;

int buffer_size = 65536; // 64KB缓冲区

// 创建UDP套接字

sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

// 设置缓冲区大小

if (setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &buffer_size, sizeof(buffer_size)) < 0) {

perror("setsockopt() error");

return -1;

}

// 其他代码,如绑定地址,发送/接收数据等

// …

return 0;

}

7.2 非阻塞IO使用

在处理高并发的UDP通信时,服务器端可能因为I/O阻塞而导致性能下降。通过将UDP套接字设置为非阻塞模式,可以使服务器在处理多个客户端请求时更加高效。

代码示例:设置UDP套接字为非阻塞模式

#include <sys/socket.h>

#include <fcntl.h>

#include <stdio.h>

int main() {

int sockfd;

int nonblock = 1;

// 创建UDP套接字

sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

// 设置为非阻塞模式

if (fcntl(sockfd, F_SETFL, O_NONBLOCK) < 0) {

perror("fcntl() error");

return -1;

}

// 其他代码,如绑定地址,发送/接收数据等

// …

return 0;

}

7.3 多线程或多进程处理

为了提高UDP服务器的并发处理能力,可以考虑使用多线程或多进程的方式。这样可以同时处理多个客户端的数据,提高服务器的总体吞吐量。

代码示例:使用多线程接收UDP数据

#include <pthread.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <unistd.h>

void *thread_func(void *arg) {

int sockfd = (int)arg;

struct sockaddr_in addr;

char buffer[1024];

int len;

// 接收数据

len = recvfrom(sockfd, buffer, sizeof(buffer), 0, (struct sockaddr*)&addr, &len);

// 处理接收到的数据

// …

return NULL;

}

int main() {

int sockfd;

pthread_t thread_id;

struct sockaddr_in addr;

// 创建UDP套接字

sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

// 其他代码,如绑定地址,设置非阻塞等

// …

// 创建线程处理接收到的数据

if (pthread_create(&thread_id, NULL, thread_func, (void*)sockfd) < 0) {

perror("pthread_create() error");

return -1;

}

// 等待线程结束

pthread_join(thread_id, NULL);

return 0;

}

通过上述章节内容的展开,我们看到UDP编程可以根据不同的性能瓶颈,采用不同的优化策略。接下来的章节将深入探讨UDP通信在实际应用中的安全性挑战及其应对措施。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:UDP(用户数据报协议)是用于网络通信的无连接协议,相比TCP更适合实时应用。通过此UDP服务器和客户端的示例程序,开发者可以学习如何在局域网内实现基础的数据交换。示例涵盖了创建套接字、绑定IP端口、数据接收和发送等关键步骤,并展示了如何处理UDP的不可靠性问题。

本文还有配套的精品资源,点击获取

网硕互联帮助中心

网硕互联帮助中心

评论前必须登录!

注册