本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:本文讨论了一个基于QT库的简易TCP服务器程序,其设计目的是为了测试连接,支持一对一的客户端传输。QT框架广泛用于图形界面及网络通信应用开发,提供了丰富的网络编程接口。此TCP服务器主要通过QTcpServer类实现监听端口,并接收客户端连接。文章将探讨QT网络编程、连接管理、一对一通信模式、数据传输、错误处理、性能优化及安全性等方面的知识点。

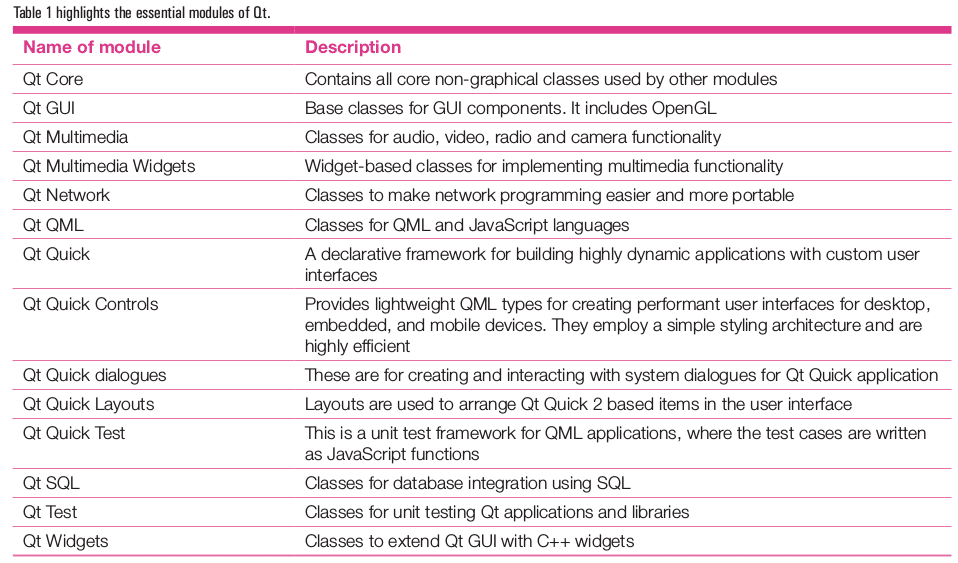

1. QT库网络编程简介

1.1 网络编程基础

网络编程是指编写在不同网络计算机之间交换数据的程序。在C++中,尤其是使用QT框架时,开发者可以利用QT提供的类库进行高效的跨平台网络通信。QT库封装了底层网络协议的复杂性,使得开发者可以更专注于业务逻辑的实现。

1.2 QT在网络编程中的优势

QT在网络编程中的优势在于其跨平台性和强大的类库支持。QT支持多种操作系统,如Windows、Mac OS X、Linux等,并且提供了一系列的网络通信类,比如QTcpSocket、QUdpSocket等,这些类支持TCP和UDP协议,使得开发者可以轻松实现稳定可靠的网络通信程序。

1.3 本章内容概览

在本章中,我们将通过简单的例子来介绍QT网络编程的基本知识,为后续章节中更深层次的内容打下基础。我们将从QT网络编程的基本概念和原理开始,逐渐过渡到如何使用QT中的TCP/UDP类进行网络通信的实践。最后,我们将讨论网络编程中遇到的常见问题和解决策略。通过本章的学习,读者将对QT网络编程有一个初步的理解和认识。

2. TCP连接建立与断开的实现

2.1 TCP协议基础

TCP(传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。为了保证数据传输的可靠性和顺序性,TCP使用了一系列复杂的机制,其中最为核心的是三次握手和四次挥手过程,以及TCP状态机的管理。

2.1.1 三次握手与四次挥手

三次握手是指建立一个TCP连接时,客户端和服务器之间需要交换三个控制包的过程。这个过程用于同步双方的初始序列号和确认号,确保双方都准备好数据的发送和接收。

四次挥手是断开一个TCP连接的过程,需要交换四个控制包。

2.1.2 TCP状态机

TCP状态机是一个用来描述TCP连接状态变化的模型。它定义了在不同的事件发生时,TCP连接应该如何改变状态。TCP状态机主要包含以下状态:

- CLOSED:连接关闭状态。

- LISTEN:监听来自客户端的连接请求。

- SYN-SENT:客户端发送了连接请求,等待服务器确认。

- SYN-RCVD:服务器收到连接请求,发送了确认,等待客户端确认。

- ESTABLISHED:连接建立成功,可以进行数据传输。

- FIN-WAIT-1:等待远程TCP的连接终止请求,或者等待数据。

- FIN-WAIT-2:等待远程TCP的连接终止请求。

- TIME-WAIT:等待足够的时间以确保远程TCP接收到其连接终止请求的确认。

- CLOSE-WAIT:等待本地用户的连接终止请求。

- CLOSING:等待远程TCP对连接终止的确认。

2.2 QT中的TCP连接

QTcpSocket类是QT用于处理TCP协议的类之一,它提供了一个简单的方法来实现TCP网络通信。其主要功能包括连接建立、数据传输和断开连接。

2.2.1 QTcpSocket类概述

QTcpSocket是QAbstractSocket的子类,它支持TCP协议,并提供了信号和槽的接口机制。该类的关键特性如下:

- 面向流的协议,保证数据的顺序和完整性。

- 提供非阻塞式和阻塞式的API。

- 支持SSL加密通信。

2.2.2 连接的建立过程

使用QTcpSocket建立TCP连接的过程可以分为以下步骤:

示例代码:

QTcpSocket* socket = new QTcpSocket(this);

// 连接信号和槽

connect(socket, &QTcpSocket::connected, this, &MyClass::onConnected);

connect(socket, &QTcpSocket::disconnected, this, &MyClass::onDisconnected);

connect(socket, &QTcpSocket::readyRead, this, &MyClass::onReadyRead);

connect(socket, &QTcpSocket::errorOccurred, this, &MyClass::onError);

// 尝试连接到服务器

socket->connectToHost("127.0.0.1", 8080);

void MyClass::onConnected() {

qDebug() << "Connected to server";

}

void MyClass::onDisconnected() {

qDebug() << "Disconnected from server";

}

void MyClass::onReadyRead() {

QByteArray data = socket->readAll();

qDebug() << "Received data:" << data;

}

void MyClass::onError(QAbstractSocket::SocketError socketError) {

qDebug() << "Socket error:" << socket->errorString();

}

2.2.3 连接的断开和异常处理

断开TCP连接可以通过调用 disconnectFromHost 函数实现。通常在用户界面或者应用程序逻辑中决定何时断开连接。

示例代码:

socket->disconnectFromHost();

如果在连接过程中遇到错误,QTcpSocket会发出 errorOccurred 信号,并提供一个错误码。开发者可以根据错误码来判断错误的类型并处理异常。

示例代码:

void MyClass::onError(QAbstractSocket::SocketError socketError) {

switch(socketError) {

case QAbstractSocket::ConnectionRefusedError:

qDebug() << "The connection was refused by the peer (or timed out).";

break;

case QAbstractSocket::RemoteHostClosedError:

qDebug() << "The remote host closed the connection prematurely, before the transmission of data was completed.";

break;

// 其他错误处理…

}

}

异常处理通常涉及重新连接、用户通知或资源清理等操作。在任何情况下,都应该有完整的错误处理逻辑来确保应用程序的稳定性。

3. 一对一通信模式的设计

3.1 通信模式概述

3.1.1 一对一通信的特点

一对一通信模式,又称为点对点通信,是一种最基本的通信方式,其特点在于双方的通信是独立的,不存在共享信道的第三方,保证了数据传输的可靠性和稳定性。在这种通信模式下,发送端和接收端形成一个专用连接,数据包只会被发送到特定的目标地址,从而降低了数据包被拦截和篡改的风险,同时也简化了数据传输的管理和控制。

3.1.2 设计思路和应用场景

设计一对一通信时,重点在于保证连接的建立和数据的准确传输。设计思路包括使用连接管理机制来处理连接的建立、维持以及断开,使用会话管理来维护通信状态。这要求程序能够正确处理各种网络状态的变化,包括连接断开、数据发送失败等情况。

一对一通信模式常用于需要高度安全性或稳定性的应用中,比如远程控制、在线教育、在线聊天等场景,这些场景下对数据的完整性和实时性有较高要求。在分布式系统中,该通信模式也常用于服务间调用,保证请求和响应能够准确无误地在服务间传递。

3.2QT实现一对一通信

3.2.1 QTcpServer类介绍

QTcpServer类是QT框架中用于创建TCP服务器的类。它允许应用程序监听TCP端口,等待客户端的连接请求,并接受来自客户端的连接。QTcpServer内部使用事件循环来处理连接和断开等事件,非常适合需要处理多个客户端连接的场景。

通过继承QTcpServer类并重写 incomingConnection 方法,可以自定义服务器接受客户端连接的逻辑。 newConnection 信号用于通知有新的连接请求,通过调用 nextPendingConnection 方法可以接受新的连接,并获取到对应的QTcpSocket对象。

3.2.2 客户端与服务器的连接逻辑

客户端使用QTcpSocket对象发起连接请求,通过调用 connectToHost 方法并指定服务器的IP地址和端口号来建立连接。连接请求发送后,客户端将进入一个等待状态,直到连接成功或失败。

服务器端接收到连接请求后,可以在 incomingConnection 方法中执行必要的逻辑处理,比如验证客户端身份、设置连接优先级等。如果决定接受连接请求,可以调用 newConnection 信号,这样客户端就可以进行数据交换了。

3.2.3 会话管理机制

会话管理机制确保了通信过程中数据的完整性和有序性。在QT中,通过为每个连接的QTcpSocket对象维护一个会话状态来实现。每个连接可以看作是一个独立的会话,服务器端可以通过监听 readyRead 信号来处理到来的数据,通过 write 方法发送数据响应。

为了管理会话,通常需要记录一些会话相关信息,比如会话开始时间、已接收的数据量等。此外,还应定期检查连接的活跃状态,避免因为网络延迟导致的假死现象。在长时间无数据交互的情况下,可以适当发送心跳包来维持会话的有效性,以确保通信双方保持同步。

下面是一个简单的QTcpServer和QTcpSocket通信示例代码:

// QTcpServer子类示例

class MyTcpServer : public QTcpServer {

Q_OBJECT

public:

MyTcpServer(QObject *parent = nullptr) : QTcpServer(parent) {

connect(this, &MyTcpServer::newConnection, this, &MyTcpServer::acceptConnection);

}

public slots:

void acceptConnection() {

QTcpSocket *clientSocket = nextPendingConnection();

if (clientSocket) {

// 连接处理逻辑

connect(clientSocket, &QTcpSocket::readyRead, this, &MyTcpServer::readData);

connect(clientSocket, &QTcpSocket::disconnected, this, &MyTcpServer::disconnectClient);

}

}

void readData() {

QTcpSocket *socket = qobject_cast<QTcpSocket *>(sender());

if (socket) {

// 读取数据处理逻辑

}

}

void disconnectClient() {

QTcpSocket *socket = qobject_cast<QTcpSocket *>(sender());

if (socket) {

// 断开连接处理逻辑

socket->deleteLater();

}

}

};

在此示例中,通过继承QTcpServer类,我们创建了一个自定义的服务器类 MyTcpServer ,它重写了 newConnection 信号的槽函数 acceptConnection ,用于处理新的连接请求,并读取数据。每当有新的连接时,服务器会为该连接创建一个QTcpSocket对象,并绑定到相应的槽函数上以处理数据的读取和断开事件。

代码逻辑的逐行解读:

- MyTcpServer::newConnection :当新的连接到来时,自动触发。

- QTcpServer::nextPendingConnection :返回等待连接的QTcpSocket对象。

- QTcpSocket::readyRead :当QTcpSocket有数据可读时发出。

- QTcpSocket::disconnected :当QTcpSocket断开连接时发出。

通过这样的设计,服务器能够有效地管理多个客户端连接,并保持与每个客户端的独立会话,为一对一通信提供了稳定的基础。

4. 数据传输与序列化

在本章节中,我们将深入探讨在QT库网络编程中如何实现高效的数据传输和序列化。数据传输是网络编程的核心之一,而序列化技术则是为了确保数据在网络中能够安全、准确地传输。

4.1 数据传输机制

4.1.1 数据块的读写操作

数据传输的基础是通过数据块的读写操作来实现的。在QT库中,数据块的读写通常通过继承自 QIODevice 的 QTcpSocket 类来实现。以下是一个简单的例子,展示了如何通过 QTcpSocket 进行数据的写入和读取。

QTcpSocket socket;

// 连接到服务器

socket.connectToHost("127.0.0.1", 12345);

if (socket.waitForConnected()) {

// 写入数据

QByteArray data = "Hello, World!";

socket.write(data);

// 等待写入操作完成

if (socket.waitForBytesWritten()) {

// 读取数据

while (socket.state() != QAbstractSocket::UnconnectedState) {

if (socket.waitForReadyRead()) {

QByteArray receivedData = socket.readAll();

qDebug() << "Received data:" << receivedData;

}

}

}

}

4.1.2 传输协议的设计

设计传输协议是一个复杂的过程,需要考虑到数据的一致性、完整性和效率。在设计传输协议时,可以考虑以下要点:

- 分包和重组 :由于网络中数据传输可能会被分片,因此需要一种机制来确保数据包在到达接收方时能够被正确重组。

- 校验和 :发送时计算数据的校验和,并在接收端进行验证,可以检测数据在传输过程中是否发生变化。

- 数据格式 :定义统一的数据格式,如JSON、XML或者自定义二进制格式,以便双方能够解析数据内容。

4.2 序列化技术

4.2.1 序列化与反序列化概念

序列化是将对象的状态信息转换为可以存储或传输的形式的过程。在QT中,对象的序列化通常是通过 QDataStream 类来实现的。它提供了一种简单的方式,以二进制格式进行对象的序列化和反序列化。

4.2.2 QT中的序列化实现

QT提供了一系列的工具类和方法来支持序列化, QDataStream 是最为常用的一种。以下是一个使用 QDataStream 进行对象序列化的例子:

QDataStream out(&socket);

out << QString("Hello, QT!");

// 反序列化

QDataStream in(&socket);

QString received;

in >> received;

4.2.3 性能考量与选择

在选择序列化方式时,需要考虑到以下几个性能因素:

- 速度 :序列化的速度直接影响到数据传输的效率。

- 大小 :序列化后的数据大小会影响传输时间及带宽的使用。

- 兼容性 :序列化格式需要保证发送端和接收端能够正确解析。

- 安全性 :序列化过程中可能需要加入加密措施来确保数据安全。

QDataStream 使用二进制格式,通常提供较好的性能。但也可以根据应用需求,选择适合的第三方库,如Google的Protocol Buffers,以优化性能。

graph LR

A[对象] –>|序列化| B(QDataStream)

B –>|二进制数据| C[网络]

C –>|二进制数据| D(QDataStream)

D –>|反序列化| E[对象]

在设计序列化机制时,应考虑数据的类型和大小,选择最适合当前应用场景的方法。在处理大量数据时,应特别关注性能和资源消耗。接下来的章节,我们会继续深入探讨如何在QT网络编程中实现错误处理和性能优化等关键方面。

5. 错误处理机制

错误处理在任何软件开发过程中都是一个不可或缺的部分,它确保了程序的健壮性和稳定性。在QT库网络编程中,错误处理机制能够帮助开发者识别和纠正程序中的异常情况,提高网络通信的可靠性。本章节将详细介绍错误类型与分类、错误处理策略,以及它们在QT网络编程中的应用。

5.1 错误类型与分类

在网络编程中,错误可以分为多种类型,了解这些分类对于实现有效的错误处理至关重要。按照发生的位置和性质,我们可以将错误分为网络错误和程序错误两大类。

5.1.1 网络错误与程序错误

网络错误通常是由网络不稳定、服务器无响应或数据传输过程中的问题引起的。这类错误会触发QT的网络类相关信号,例如QTcpSocket的 error 信号,或者QTcpServer的 newConnection 信号。

程序错误则是指代码逻辑上的问题,可能是数据解析错误、资源管理不当或者不恰当的程序行为导致的异常。这类错误需要通过编写异常捕获代码来进行处理。

5.1.2 QT中的错误信号和槽机制

QT中的错误处理多使用信号和槽(Signal-Slot)机制。信号(Signal)是在特定事件发生时由QT对象发出的。槽(Slot)则是可以响应这些信号的函数。当一个网络类对象遇到错误时,会发出特定的错误信号,开发者需要将这个信号连接到一个槽函数上,以执行错误处理逻辑。

// 示例代码

QObject::connect(socket, SIGNAL(error(QAbstractSocket::SocketError)),

this, SLOT(handleError(QAbstractSocket::SocketError)));

void MyWidget::handleError(QAbstractSocket::SocketError socketError) {

// 处理错误

}

5.2 错误处理策略

有效地处理错误需要有一系列的策略,这些策略包括异常捕获、日志记录、重连机制和用户通知等。

5.2.1 异常捕获与日志记录

异常捕获能够防止程序在遇到错误时意外崩溃。在QT中,使用try-catch块捕获异常,并在槽函数中处理网络或程序引发的异常。日志记录是追踪错误发生原因的重要手段,开发者应记录关键错误信息到日志文件中,以便后续分析和调试。

try {

// 网络操作代码

} catch (std::exception& e) {

// 异常捕获处理

qCritical() << "Exception caught:" << e.what();

}

5.2.2 重连机制与用户通知

在网络不稳定时,自动重连机制可以提高程序的可用性。开发者应当在检测到连接丢失后,实现自动重连逻辑。同时,用户通知也是必要的,因为当连接失败或发生错误时,用户应该得到适当的反馈。

// 自动重连机制示例

void MyWidget::attemptReconnect() {

// 尝试重连的逻辑

}

通过合理地运用上述错误处理策略,开发者可以构建出既健壮又用户友好的网络通信程序。错误处理不仅关乎程序的稳定运行,还直接影响用户体验。因此,精心设计和实现错误处理机制是开发高质量网络应用程序的重要一环。

6. 性能优化方法

6.1 性能评估指标

性能评估是优化工作的基础,理解关键的性能指标对于提高软件效率至关重要。本节将深入探讨性能评估指标以及它们对性能优化的影响。

6.1.1 响应时间与吞吐量

响应时间是衡量系统性能的指标之一,指的是从客户端发送请求到收到响应的时间。它是用户感知系统性能的重要因素,过长的响应时间会直接影响用户体验。

代码块示例:

// 伪代码示例,用于演示性能测试

void performanceTest() {

auto startTime = std::chrono::high_resolution_clock::now();

// 发送请求的代码

// …

auto endTime = std::chrono::high_resolution_clock::now();

auto duration = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(endTime – startTime).count();

std::cout << "Response Time: " << duration << " ms" << std::endl;

}

逻辑分析: 以上代码块记录了请求发送前后的时间点,并计算出两者之间的差异,以毫秒为单位输出响应时间。这有助于开发者了解系统的实际响应速度。

吞吐量是系统在单位时间内处理的请求数量,反映了系统的处理能力。高吞吐量意味着系统能够高效处理大量请求。

6.1.2 资源占用与效率分析

资源占用包括CPU、内存以及网络带宽的使用情况。合理的资源管理可以提高系统的整体效率。

表格展示资源使用情况:

| CPU | 75% | 50% | 33.33 |

| Memory | 1GB | 512MB | 48.89 |

| Network | 10MB/s | 7MB/s | 30 |

mermaid流程图展示资源优化过程:

flowchart TD

A[Start Optimization] –> B[Resource Monitoring]

B –> C[Identify Bottlenecks]

C –> D[Code Refactoring]

D –> E[Algorithm Optimization]

E –> F[Resource Rebalancing]

F –> G[Final Testing]

G –> H[Optimization Report]

逻辑分析: 优化过程中,首先对系统的资源使用情况进行监测,然后通过代码重构和算法优化来解决瓶颈问题。最后进行资源的重新分配和测试,从而达到效率提升的目标。

6.2 优化策略实施

6.2.1 代码层面的优化

代码层面的优化关注点在于减少不必要的计算、优化数据结构和算法,以及提高代码的可读性和可维护性。

代码块示例:

// 伪代码示例,使用高效算法优化排序过程

void optimizedSort(vector<int>& data) {

sort(data.begin(), data.end(), [](int a, int b) {

return a < b; // 使用 lambda 表达式提供比较器

});

}

参数说明: 在上述代码中,使用了C++标准库中的 sort 函数,通过传递lambda表达式作为比较器来简化排序逻辑,从而提高代码效率。

6.2.2 系统层面的优化

系统层面的优化涉及操作系统的配置调整、服务的部署策略以及并发模型的选择。

列表展示系统优化措施:

6.2.3 网络层面的优化

网络层面的优化包括减少数据包大小、使用负载均衡以及压缩数据传输等措施。

代码块示例:

// 伪代码示例,展示如何压缩数据传输

void compressData(string& data) {

string compressedData = compress(data); // 假设compress是一个压缩函数

sendData(compressedData); // 发送压缩后的数据

}

逻辑分析: 数据压缩可以减少网络传输的数据量,从而降低传输延迟并提高吞吐量。这种方法尤其适用于带宽有限或者数据传输成本较高的场景。

通过对代码、系统和网络层面的深入分析与优化,我们能够显著提升应用性能,实现资源的高效利用。结合评估指标和优化策略,开发者可以有针对性地进行性能调优工作,确保网络应用的高效稳定运行。

7. 安全性与加密传输

随着网络安全威胁的日益严峻,加密传输已经成为现代网络通信不可或缺的一部分。本章节将深入探讨安全性需求分析以及加密传输的实现方法。

7.1 安全性需求分析

7.1.1 数据安全与隐私保护

数据安全是网络安全中的核心问题之一。在设计网络通信协议时,必须考虑到数据在传输过程中可能遭受到的威胁。数据在网上传输时,如果没有相应的保护措施,可能会被截获、篡改或伪造。为了保护数据的完整性、保密性和可用性,必须实现加密传输。

7.1.2 网络攻击的类型与防御

网络攻击的类型多样,常见的攻击手段包括但不限于:

- 嗅探(Sniffing) : 攻击者利用网络嗅探工具监控网络数据流,获取敏感信息。

- 中间人攻击(MITM) : 攻击者在通信双方之间截取和修改通信内容。

- 重放攻击(Replay Attack) : 攻击者截获数据包后重复发送,以达到特定的攻击目的。

为了有效防御这些网络攻击,通常需要采取以下措施:

- 使用加密技术来保证数据传输的机密性和完整性。

- 实施认证机制来验证通信双方的身份。

- 通过加密会话来防御重放攻击。

7.2 加密传输实现

7.2.1 对称加密与非对称加密

在加密技术中,主要有对称加密和非对称加密两种基本类型。

- 对称加密 : 加解密使用同一个密钥。它速度快,适用于大量数据的加密,但在密钥管理上存在挑战。

- 非对称加密 : 使用一对密钥,即公钥和私钥。公钥可以公开,而私钥必须保密。非对称加密更安全,但速度较慢,适合于少量数据的加密或用于加密对称加密的密钥。

7.2.2 QT中的SSL加密机制

Qt 提供了基于 OpenSSL 的 SSL 加密机制,可以在 QTcpSocket 和 QTcpServer 中启用 SSL 支持。SSL(Secure Sockets Layer)是为网络通信提供安全和数据完整性的一种安全协议。

使用 SSL 的一般步骤包括:

以下是一个简单的 SSL 配置示例代码:

QSslSocket *socket = new QSslSocket(this);

// 初始化 SSL 上下文

QSslConfiguration sslConfig = QSslConfiguration::defaultConfiguration();

sslConfig.setLocalCertificate(QSslCertificate("server.crt"));

sslConfig.setLocalCertificateChain(QList<QSslCertificate>() << QSslCertificate("server.crt"));

sslConfig.setPrivateKey(QSslKey("private.key", QSsl::Rsa, QSsl::Pem));

// 配置 SSL socket

socket->setSslConfiguration(sslConfig);

// 连接到服务器

socket->connectToHostEncrypted("127.0.0.1", 443);

7.2.3 安全通信的实践案例

为了实现安全通信,下面是一个基于 QTcpSocket 和 QSslSocket 的示例,展示如何在客户端和服务器端建立安全的 TCP 连接。

客户端代码

// 创建一个 QSslSocket 实例

QSslSocket *socket = new QSslSocket(this);

// 连接到 SSL 加密的服务器

socket->connectToHostEncrypted("example.com", 443);

// 信号槽连接,处理连接成功事件

QObject::connect(socket, &QSslSocket::encrypted, []() {

qDebug() << "Connection is encrypted";

});

// 信号槽连接,处理错误

QObject::connect(socket, &QSslSocket::errorOccurred, [](QAbstractSocket::SocketError socketError) {

qDebug() << "Error occurred:" << socketError;

});

服务器端代码

// 服务器端创建 SSL 上下文

QSslConfiguration sslConfig = QSslConfiguration::defaultConfiguration();

sslConfig.setLocalCertificate(QSslCertificate("server.crt"));

sslConfig.setPrivateKey(QSslKey("private.key", QSsl::Rsa, QSsl::Pem));

QTcpServer *server = new QTcpServer(this);

server->setSslConfiguration(sslConfig);

// 信号槽连接,处理新的连接

QObject::connect(server, &QTcpServer::newConnection, [server]() {

QSslSocket *client = server->nextPendingConnection();

// 处理客户端连接…

});

// 启动服务器

if (server->listen(QHostAddress::Any, 443)) {

qDebug() << "Server listening on port 443";

} else {

qDebug() << "Failed to bind server";

}

在这个实践中,服务器端配置了 SSL 上下文,加载了证书和私钥。客户端与服务器建立连接时,指定使用加密连接。一旦连接成功建立,就会通过加密来保证数据传输的安全性。

通过本章节的介绍,我们了解了安全性的需求以及如何在 QT 应用中实现加密传输。在后续章节中,我们将继续探讨性能优化方法,以进一步提高应用程序的效率和可靠性。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:本文讨论了一个基于QT库的简易TCP服务器程序,其设计目的是为了测试连接,支持一对一的客户端传输。QT框架广泛用于图形界面及网络通信应用开发,提供了丰富的网络编程接口。此TCP服务器主要通过QTcpServer类实现监听端口,并接收客户端连接。文章将探讨QT网络编程、连接管理、一对一通信模式、数据传输、错误处理、性能优化及安全性等方面的知识点。

本文还有配套的精品资源,点击获取

网硕互联帮助中心

网硕互联帮助中心

评论前必须登录!

注册