本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:网络编程中的Socket接口是实现分布式系统通信的核心,本文介绍如何使用Socket编程设计能够处理多个客户端连接请求的服务器。通过在Linux环境下应用多线程技术,提高服务器的并发性能。内容涵盖Socket创建、绑定、监听、接受连接、数据通信以及关闭连接的步骤,并以TCP协议和多线程处理客户端连接的示例程序作为辅助理解材料,帮助开发者掌握构建高效率网络服务器的关键技术。

1. Socket网络编程基础

网络编程是计算机通信的一种方式,Socket网络编程是实现网络通信的核心技术。在本章节中,我们将探索Socket编程的基本概念、通信模型以及在实际应用中的作用。

1.1 网络通信的基本原理

网络通信涉及两个重要概念:IP地址和端口。IP地址用于标识网络中的一台计算机,而端口则用于标识该计算机上运行的特定应用进程。Socket编程是通过IP地址和端口来建立不同计算机上应用进程之间的网络连接。

// 示例代码:创建一个socket

int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

在上述代码中, socket 函数创建了一个新的socket对象。它指定了使用IPv4( AF_INET )和TCP协议( SOCK_STREAM )进行通信。这个socket随后可以用于连接到远程服务器或监听来自客户端的连接。

1.2 Socket编程模型

Socket编程模型基于客户端/服务器架构,其中服务器负责监听网络请求,客户端发起请求与服务器建立连接。这一模型使得网络应用能以一种可扩展和高效的方式处理数据。

// 示例代码:服务器监听端口

struct sockaddr_in server_addr;

bind(sockfd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr));

listen(sockfd, BACKLOG);

在服务器端,首先需要设置地址结构体 server_addr ,然后通过 bind 函数将socket与特定的IP地址和端口关联起来。最后,通过 listen 函数使得socket处于监听状态,等待客户端连接。

本章内容为后续章节奠定了基础,介绍了网络编程的核心思想和基本操作,为理解后续的多线程并发处理和TCP协议应用提供了理论与实践的基础。

2. 多线程在服务器并发处理中的作用

2.1 并发编程的基本概念

2.1.1 理解并发与并行的区别

并发(Concurrency)与并行(Parallelism)是多线程编程领域中两个非常重要的概念。在深入了解多线程在服务器中的作用之前,首先需要对这两个概念有一个清晰的认识。

并发指的是两个或多个任务在同一时间段内交替执行,这些任务共享同一时间段,但并不一定是同时执行。在单核处理器上,这通常是通过时间片轮转调度实现的。当一个任务在等待 I/O 操作完成时,操作系统可以切换到另一个任务,使得程序看起来像是同时在执行多个任务。

并行指的是两个或多个任务在同一时刻同时执行。并行通常发生在多核处理器上,每个核心可以处理不同的线程或进程。并行处理可以显著提高程序的性能,因为它利用了硬件的多核特性,实现了真正的同时执行。

在服务器端的并发处理中,我们通常关注的是并发而不是并行。服务器经常需要处理来自不同客户端的请求,这些请求可以交替处理,而不需要每个请求都使用独立的物理资源。

2.1.2 并发编程在服务器中的必要性

服务器经常需要同时响应多个客户端的请求,这需要服务器具备并发处理的能力。如果服务器不能并发处理请求,那么它必须顺序处理每个请求。这种处理方式会严重影响服务器的性能和响应速度,尤其是当面对大量客户端并发请求时。

使用并发编程可以使服务器在处理一个请求的同时,也能准备响应下一个请求,从而提高了服务器的吞吐量。此外,当一个请求因为 I/O 操作而被阻塞时,服务器可以切换到另一个未阻塞的请求继续处理,这样可以最大化地利用 CPU 和其他硬件资源。

并发编程通常涉及到多线程或多进程技术。在多线程编程中,线程是应用程序中执行路径的抽象,每个线程都有自己的线程堆栈和程序计数器。多线程可以在同一进程的上下文中并行运行,从而允许开发者设计出更有效率的应用程序。

2.2 多线程的优势与应用场景

2.2.1 多线程相比单线程的性能提升

多线程相比于单线程在性能上通常可以提供显著的提升,尤其是在 I/O 密集型的应用中。这是因为当一个线程遇到 I/O 阻塞时,操作系统可以切换到其他线程继续执行,而不是简单地让 CPU 处于空闲状态。以下是多线程相比单线程带来的性能提升的几个方面:

资源利用效率提升 :多线程使得 CPU、内存等资源可以得到更加有效的利用,特别是当系统中有多个 CPU 核心时,多线程可以更充分地利用多核优势。

响应性增强 :多线程模型下,服务器能够更快地响应客户端的请求,因为可以同时处理多个客户端,而不是一次只能处理一个请求。

吞吐量增加 :通过并发执行多个任务,多线程可以处理更多的工作负载,提高系统的总体吞吐量。

2.2.2 多线程在处理多个客户端连接中的应用

在服务器端处理多个客户端连接时,多线程的应用变得尤为重要。每个客户端连接可以由一个线程来处理,这样当一个线程由于等待数据、网络延迟或其他原因处于阻塞状态时,其他线程仍然可以继续处理其他客户端的请求。

例如,对于一个 Web 服务器来说,每个连接到服务器的客户端都需要一个线程来处理 HTTP 请求和响应。如果服务器使用单线程模型,那么在处理一个客户端请求时,其他所有客户端都必须等待该请求处理完成。这显然无法满足高并发的需求。

多线程模型通过允许每个客户端连接拥有自己的线程来解决这个问题,从而提高了服务器的并发处理能力。此外,多线程模型还简化了程序的结构,因为每个线程可以独立地处理自己的任务,而不需要考虑与其他线程的交互。

虽然多线程可以提供显著的性能提升,但也需要注意线程安全、同步、死锁等问题。正确地管理线程,确保它们高效地共享资源,是多线程编程成功的关键。

在下一章节,我们将深入探讨创建 Socket 和绑定端口的具体步骤,以及这些步骤对实现多线程服务器的重要性。

3. 创建Socket和绑定端口的步骤

3.1 Socket编程原理和套接字类型

3.1.1 套接字的基本概念与分类

在互联网中,数据的传输离不开套接字(Socket),它是应用程序之间进行网络通信的端点。套接字作为网络通信的基本构件,提供了发送和接收数据的方法,使得分布在不同主机上的应用能够相互交换信息。

套接字主要有三种类型:

流式套接字(SOCK_STREAM) :这种套接字提供了面向连接的、可靠的数据传输服务。它能够保证数据包的顺序、数据的不丢失以及数据的完整性。最典型的应用就是TCP协议。

数据报套接字(SOCK_DGRAM) :这种套接字使用了无连接的通信方式,数据以独立的包形式发送。由于它不保证数据包的顺序和可靠性,因此适用于那些可以容忍丢失、顺序错误或者重复包的应用场景。最广泛的应用是UDP协议。

原始套接字(SOCK_RAW) :这种套接字允许用户直接发送和接收原始协议包,通常用于网络协议的开发和调试。通过原始套接字,开发者可以访问网络层的协议实现细节。

套接字的创建是在编程语言中实现的,例如在C语言中,我们通常使用 socket() 函数创建一个新的套接字。下面是一个示例代码段:

#include <sys/socket.h>

#include <stdio.h>

int main() {

int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

if (sockfd < 0) {

perror("socket creation failed");

return 1;

}

// …后续代码

}

在这段代码中, socket() 函数创建了一个新的流式套接字, AF_INET 表示使用IPv4地址, SOCK_STREAM 指定我们创建的是一个面向连接的TCP套接字。

3.1.2 Socket通信模型的三元组

Socket通信模型可以由三元组来唯一标识一个通信端点,这个三元组包括:

- 协议(Protocol)

- 本地IP地址(Local IP)

- 本地端口号(Local Port)

这个三元组定义了网络通信中的每个端点。在大多数情况下,本地IP地址和端口号是必须的,因为它们决定了数据应该被发送到哪个网络接口和端口。而协议部分,则指定了在传输层使用的协议类型,比如TCP(Transmission Control Protocol)或UDP(User Datagram Protocol)。

协议和本地端口号共同决定了数据的发送方式和接收方式。例如,如果两个通信端点的协议、IP地址和端口号都完全相同,那么它们之间将可以建立起通信。

在实际编程时,我们通常需要设置这个三元组中的每一个参数来创建一个网络连接。在使用 socket() 函数创建套接字之后,我们通常还需要调用其他函数来设置IP地址和端口号,例如 bind() 函数:

#include <netinet/in.h>

#include <sys/socket.h>

#include <stdio.h>

int main() {

int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

if (sockfd < 0) {

perror("socket creation failed");

return 1;

}

struct sockaddr_in serv_addr;

serv_addr.sin_family = AF_INET;

serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); // 本地地址

serv_addr.sin_port = htons(12345); // 端口号

if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) {

perror("bind failed");

return 1;

}

// …后续代码

}

在这段代码中,我们通过 bind() 函数将创建的套接字与指定的IP地址和端口号绑定。这一步是建立一个服务端监听套接字的必要步骤。

3.2 绑定端口和监听连接

3.2.1 端口的作用与选择

在计算机网络中,端口是应用程序与外界通信的唯一通道。它为数据包的接收和发送提供了一个逻辑位置。每个使用网络通信的应用程序都需要绑定到一个端口上。端口号是16位的无符号整数,有效范围从0到65535。其中,0到1023是众所周知的端口,通常被系统或者常用的服务(如HTTP的80端口,HTTPS的443端口)所占用。

端口的选择取决于应用程序的具体需求和网络环境。例如,如果你想要创建一个Web服务器,通常会选择80端口。而对于开发者来说,如果只是测试或学习目的,可以选择大于1023的任何未被占用的端口。

3.2.2 绑定端口的步骤与常见问题

绑定端口是通过调用 bind() 函数来完成的。该函数将套接字与特定的IP地址和端口号关联起来。然而,在实际操作中可能会遇到一些问题,比如:

-

端口已被占用 :如果你尝试绑定一个已经被其他进程使用的端口, bind() 函数会失败。解决方法是选择另一个端口或者关闭占用端口的应用程序。

-

权限不足 :在某些操作系统中,绑定到小于1024的端口需要管理员权限。确保你的程序有足够的权限。

-

IP地址选择 :通常服务端会选择绑定到所有网络接口的地址(0.0.0.0),这样服务就能接受来自任何IP的连接。但如果是出于安全考虑,也可以绑定到具体的IP地址。

下面的表格总结了 bind() 函数操作过程中常见的错误码及其含义:

| EACCES | 权限不足,通常是因为尝试绑定到受限端口 |

| EADDRINUSE | 端口已被占用 |

| EADDRNOTAVAIL | 指定的IP地址不可用或端口不可用 |

| EINVAL | 无效的参数 |

| ENOTCONN | 套接字未连接 |

| … | … |

在绑定端口后,服务器需要通过监听连接来等待客户端的请求。监听是通过 listen() 函数实现的,它将套接字设置为被动监听状态。之后,服务器使用 accept() 函数来接受客户端的连接请求。这两个步骤是建立服务器监听端点的关键步骤。

下面是一个简单的示例,展示如何使用 listen() 函数设置套接字为监听模式:

#include <sys/socket.h>

#include <stdio.h>

int main() {

// …前面的代码,假设已经成功创建和绑定了套接字

int sockfd = …;

if (listen(sockfd, 5) < 0) {

perror("listen failed");

return 1;

}

// …后续代码,等待和接受连接

}

这段代码将套接字设置为监听状态,并且监听队列深度设置为5。这意味着服务器最多可以处理5个未决的连接请求。如果连接请求超过这个数量,超出的连接可能会被拒绝或者排队等待处理。

4. 服务器监听和接受客户端连接的方法

在现代网络通信中,服务器必须能够有效地监听和接受来自客户端的连接请求。本章将详细探讨实现这一过程的技术细节和最佳实践。

4.1 服务器监听的实现机制

监听是服务器建立连接前的一个重要环节。它涉及将套接字绑定到特定的IP地址和端口上,并等待客户端的连接请求。

4.1.1 监听状态的进入与维持

服务器一旦绑定到一个端口并且调用了 listen() 函数,就进入了监听状态。这个状态将允许服务器接收并处理来自客户端的连接请求。

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <unistd.h>

int main() {

int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

struct sockaddr_in server_addr;

// 初始化服务器地址结构体

memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));

server_addr.sin_family = AF_INET;

server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

server_addr.sin_port = htons(12345);

// 绑定套接字到指定地址和端口

bind(sockfd, (const struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr));

// 开始监听连接

listen(sockfd, SOMAXCONN);

// 接下来,服务器可以使用accept()函数接受客户端的连接请求

return 0;

}

监听状态的维持依赖于 listen() 函数。其中, SOMAXCONN 是一个系统定义的最大连接数,表示可以接受的最大并发连接数。

4.1.2 异常处理与重试机制

服务器在监听过程中可能会遇到各种异常情况,如端口被占用、权限问题等。良好的异常处理机制是保证服务器稳定运行的关键。

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <unistd.h>

#include <cerrno>

#include <cstring>

int main() {

int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

if (sockfd < 0) {

// 处理创建套接字时可能出现的错误

perror("socket creation failed");

return -1;

}

// 其余初始化代码省略…

// 监听套接字

if (listen(sockfd, SOMAXCONN) < 0) {

// 处理监听失败的情况

perror("listen failed");

close(sockfd);

return -1;

}

// 如果监听失败,可以尝试重新监听或者退出程序

return 0;

}

在异常处理中,应当记录错误日志以便调试,并根据错误类型决定是否重试。这里使用了 perror() 函数来输出错误信息,并在失败时关闭套接字并退出程序。

4.2 接受客户端连接的过程

一旦服务器进入监听状态,它将等待客户端的连接请求。服务器通过 accept() 函数来接受这些请求。

4.2.1 等待和接受连接的阻塞行为

accept() 函数通常会导致服务器进程阻塞,直到有新的连接请求到来。

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <unistd.h>

int main() {

// 假设sockfd已经在之前被初始化并处于监听状态

struct sockaddr_in client_addr;

socklen_t client_addr_len = sizeof(client_addr);

// 接受客户端的连接请求

int client_sockfd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&client_addr, &client_addr_len);

if (client_sockfd < 0) {

// 处理accept失败的情况

perror("accept failed");

close(sockfd);

return -1;

}

// 连接已经建立,可以进行数据通信

// …

// 完成通信后,关闭客户端套接字

close(client_sockfd);

// 继续等待下一个连接请求

return 0;

}

服务器在调用 accept() 时,将等待直到收到一个连接请求。一旦收到请求,它会创建一个新的套接字来与客户端通信,原监听套接字继续用于接受后续的连接。

4.2.2 连接请求的筛选与确认

在某些情况下,服务器可能需要对连接请求进行筛选,如根据客户端的IP地址或请求类型进行访问控制。

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <unistd.h>

int main() {

// 服务器监听代码省略…

struct sockaddr_in client_addr;

socklen_t client_addr_len = sizeof(client_addr);

int client_sockfd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&client_addr, &client_addr_len);

char client_ip[INET_ADDRSTRLEN];

inet_ntop(AF_INET, &client_addr.sin_addr, client_ip, INET_ADDRSTRLEN);

// 筛选策略示例:只接受来自特定IP的连接请求

const char *allowed_ip = "192.168.1.10";

if (strcmp(client_ip, allowed_ip) != 0) {

// 如果不是来自特定IP,则关闭连接

close(client_sockfd);

return -1;

}

// 连接已经通过筛选,可以继续进行通信处理

// …

return 0;

}

上述代码展示了如何仅接受来自特定IP地址的客户端连接请求。这种筛选可以基于不同的标准进行,例如用户认证信息、请求频率限制等。

在本章中,我们深入了解了服务器监听和接受客户端连接的方法。下一章我们将探讨多线程模型的设计和实现,以及如何在多线程环境中进行数据通信和同步控制。

5. 多线程模型实现和数据通信过程

5.1 多线程模型的设计与实现

5.1.1 线程池技术及其优势

在高并发的服务器应用中,线程的创建和销毁是一个耗时且消耗资源的过程。线程池技术的引入,能够有效缓解这一问题。线程池顾名思义,是包含了多个处理线程的池子,可以被用来执行多个任务,以减少在多任务之间频繁创建和销毁线程的开销。

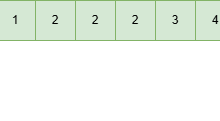

线程池的优势主要体现在以下几点: – 资源复用 :线程池中的线程可被重复使用,避免了频繁创建和销毁线程的开销。 – 快速响应 :预先创建的线程能够快速响应外部请求,减少了等待新线程创建的时间。 – 管理方便 :线程池提供了统一的线程管理接口,便于监控和管理线程的生命周期。 – 任务队列管理 :线程池通常与任务队列结合使用,能够实现任务的排队、调度和负载均衡。

在Java中,可以使用Executor框架来创建和管理线程池。常用的线程池实现有 ThreadPoolExecutor 和 ScheduledThreadPoolExecutor 等。

5.1.2 多线程模型的具体实现步骤

为了实现多线程模型,我们可以按照以下步骤进行:

下面是一个简单的线程池创建和任务提交的Java代码示例:

import java.util.concurrent.ExecutorService;

import java.util.concurrent.Executors;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ThreadPoolExample {

public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

// 创建固定大小的线程池

ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(10);

// 提交任务到线程池

for (int i = 0; i < 100; i++) {

executorService.submit(() -> {

System.out.println("处理任务: " + Thread.currentThread().getName());

});

}

// 关闭线程池,不再接受新任务,但已提交任务会执行完毕

executorService.shutdown();

// 等待所有任务执行完毕

executorService.awaitTermination(60, TimeUnit.SECONDS);

}

}

在这个示例中,我们创建了一个包含10个线程的线程池,并提交了100个任务到该线程池。每个任务执行时,都会输出当前线程的名称,这可以用来验证线程复用的情况。通过 shutdown 方法,我们关闭了线程池,并通过 awaitTermination 等待所有任务执行完毕。

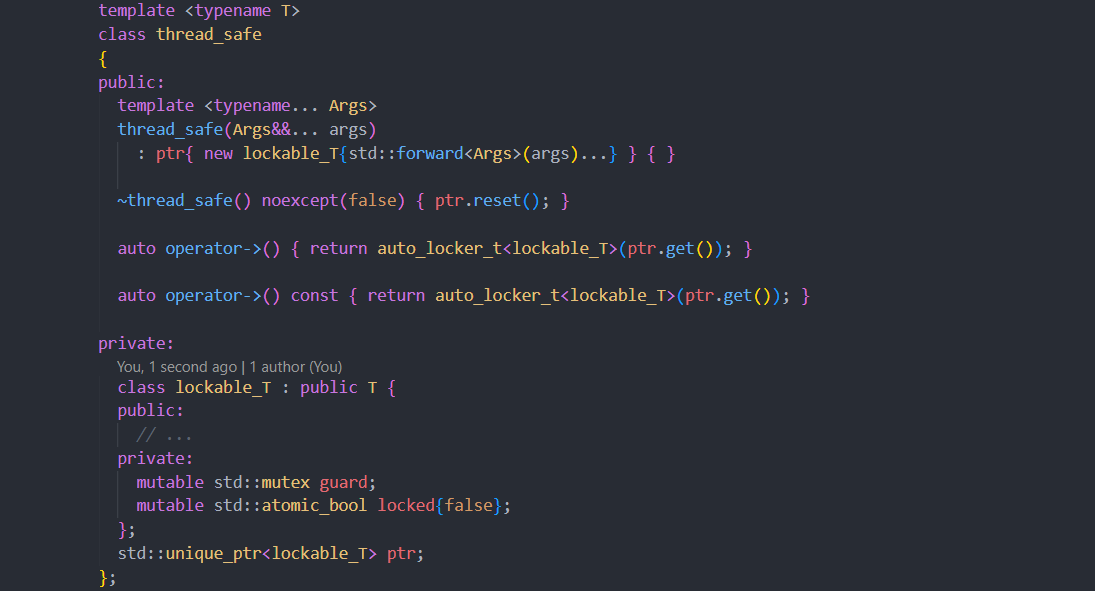

5.2 数据通信过程中的同步与并发控制

5.2.1 数据同步机制的选择与应用

在多线程环境中,数据的同步机制是非常关键的。不同的同步机制能够解决不同的问题,比如:

- 互斥锁(Mutex) :确保同一时间只有一个线程可以访问共享资源。

- 读写锁(ReadWriteLock) :允许多个读操作并行执行,但写操作时需要独占访问。

- 信号量(Semaphore) :控制对共享资源的访问线程数量。

选择合适的同步机制取决于具体的应用场景。例如,在大量读操作和少量写操作的场景下,读写锁可以大幅提升性能,因为它允许多个读操作同时进行,而互斥锁则会阻塞所有线程。

5.2.2 防止数据冲突与死锁的策略

为了避免线程间的死锁问题,需要遵循以下原则: – 有序获取锁 :所有线程按照一定的顺序获取锁,避免循环等待的产生。 – 避免嵌套锁 :尽量避免在一个线程中获取多个锁,如果必须如此,请确保以相同顺序获取。 – 锁定时间最小化 :获取锁后,尽快完成必要的操作,并立即释放锁。

下面是一个简单的死锁示例代码,演示了两个线程互相等待对方持有的锁:

public class DeadlockExample {

private final Object lock1 = new Object();

private final Object lock2 = new Object();

public void method1() {

synchronized (lock1) {

System.out.println("线程1: 持有lock1");

try {

Thread.sleep(100);

} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();

}

synchronized (lock2) {

System.out.println("线程1: 持有lock1和lock2");

}

}

}

public void method2() {

synchronized (lock2) {

System.out.println("线程2: 持有lock2");

try {

Thread.sleep(100);

} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();

}

synchronized (lock1) {

System.out.println("线程2: 持有lock2和lock1");

}

}

}

public static void main(String[] args) {

DeadlockExample deadlockExample = new DeadlockExample();

Thread thread1 = new Thread(deadlockExample::method1);

Thread thread2 = new Thread(deadlockExample::method2);

thread1.start();

thread2.start();

}

}

在这个示例中, method1 获取了 lock1 ,并准备获取 lock2 ; method2 获取了 lock2 ,并准备获取 lock1 。由于两个线程互相等待对方释放锁,因此形成了死锁。

为了防止这种死锁,应该确保所有线程获取锁的顺序一致,或者使用其他并发工具,比如 ReentrantLock ,它提供了更灵活的锁机制,如 tryLock 等,以避免死锁的发生。

在实际开发中,我们需要通过良好的设计和代码审查来避免数据冲突和死锁的发生,保证系统稳定运行。

6. 关闭连接和资源释放

在服务器的整个生命周期中,关闭连接和资源释放是一个重要的环节,确保了系统的稳定性和资源的合理利用。本章节将探讨如何正确地关闭连接,确保数据完整性,同时给出资源释放的策略和注意事项,帮助开发者避免潜在的资源泄露问题。

6.1 正常关闭连接的方法

在多线程服务器程序中,每个客户端连接通常都由一个单独的线程处理。当客户端断开连接或完成数据交互后,线程应当安全地关闭与客户端的连接。这一过程涉及多个步骤,以确保所有数据发送完毕,且线程的终止不会留下未处理的资源。

6.1.1 确保数据完整性的关闭步骤

在关闭连接之前,必须确认所有待发送的数据已经成功发出。在某些情况下,为了确保数据完整性,可能需要等待来自客户端的确认信号。以下是关闭连接的步骤:

示例代码如下:

Socket socket = …; // 已经建立的客户端连接

OutputStream out = socket.getOutputStream();

InputStream in = socket.getInputStream();

// 发送所有待发送的数据

out.write(…);

out.flush();

// 关闭输出流,准备接收来自客户端的确认信号

out.close();

// 等待确认信号,采用超时机制

try {

if (!in.read(….)) { // 读取数据,超时则返回

// 没有收到确认或超时,可以进行重试或直接关闭连接

}

} catch (SocketTimeoutException e) {

// 超时处理

} finally {

// 关闭输入流和套接字

try {

in.close();

socket.close();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

6.1.2 异常断开连接的处理方式

尽管开发者会尽最大努力确保正常关闭连接,但在实际应用中,客户端可能会突然断开连接,如客户端崩溃或网络问题。为了处理这些异常断开的场景,服务器端需要设置合适的异常处理机制,如捕获 IOException ,并根据情况释放资源。

try {

// 正常的数据读写操作…

} catch (IOException e) {

// 异常处理逻辑

System.err.println("Connection closed by client or network issue.");

// 关闭资源

try {

if (socket != null && !socket.isClosed()) {

socket.close();

}

} catch (IOException ex) {

ex.printStackTrace();

}

}

6.2 资源释放的策略与注意事项

正确地释放资源是确保服务器稳定运行的关键。资源释放不仅包括套接字的关闭,还应该包括线程资源的回收、内存管理等。开发者需要注意以下几点:

6.2.1 优雅地释放系统资源

优雅地关闭套接字并不意味着直接调用 socket.close() 。更合适的做法是先调用 socket.shutdownOutput() 或 socket.shutdownInput() ,根据实际需要关闭发送或接收流,然后再关闭套接字。这样做可以确保所有发送或接收的数据都能被正确处理。

socket.shutdownOutput(); // 停止发送数据

socket.shutdownInput(); // 停止接收数据

socket.close(); // 关闭套接字

6.2.2 避免资源泄露的检查清单

为了避免资源泄露,开发者应当定期进行代码审查,并创建一个检查清单来确保所有资源都被妥善管理:

- 确保每个打开的文件流、数据库连接以及网络连接在不再使用时都已关闭。

- 对于线程资源,确保线程的终止不会导致资源泄露。使用线程池可以减轻这一问题。

- 确保在异常处理中包含资源释放的逻辑。

- 适时地进行垃圾回收,避免内存泄露。

通过遵循以上步骤和注意事项,服务器可以有效地管理和释放资源,从而提高系统的稳定性和效率。在后续章节中,我们将深入探讨TCP协议的特点及其在多线程环境下的应用,以及通过实际的多线程编程示例来展示如何将理论应用到实践中。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:网络编程中的Socket接口是实现分布式系统通信的核心,本文介绍如何使用Socket编程设计能够处理多个客户端连接请求的服务器。通过在Linux环境下应用多线程技术,提高服务器的并发性能。内容涵盖Socket创建、绑定、监听、接受连接、数据通信以及关闭连接的步骤,并以TCP协议和多线程处理客户端连接的示例程序作为辅助理解材料,帮助开发者掌握构建高效率网络服务器的关键技术。

本文还有配套的精品资源,点击获取

网硕互联帮助中心

网硕互联帮助中心

评论前必须登录!

注册